《1 前言》

1 前言

岩爆(或冲击地压)是深部岩体工程的主要地质灾害之一。岩爆的预防及机理分析一直是世界性的难题。由于岩爆不仅影响施工进度,造成设备损坏、人员伤亡,还能造成超挖、支护失效,甚至地震,因此,一直以来岩爆问题得到了各国学者的密切关注 [1 ~17] 。大量现场观测表明,随着开采深度的增加,岩爆的频次及震级均明显增加[2] 。

在理论分析方面,在直剪及压缩条件下的断层岩爆[7 ~9] 和在压缩条件下的圆形巷道岩爆被研究得最多。对于圆形巷道岩爆的研究,碎裂区、破坏区均被简化为圆环,这给岩爆问题的分析带来了方便,但与许多实际情况不符。例如,在模型实验及现场观测中经常会发现,巷道发生了局部剪切破坏,即在围岩中产生一条或多条剪切带或剪切裂纹,或者形成 1 个或多个“狗耳”形的 V 形坑[10 ~17] 。对于这些非均匀(或局部化)的破坏现象,开展理论方面的研究是非常困难的。在岩石压缩条件下的应变软化阶段,尤其是在低围压时,体积应变有相对大的增长现象已多有报道。这一反常的现象常称之为“体积膨胀”或“剪切扩容”。其原因一方面是由于微裂纹的张开已经超过了闭合[18 ,19] ;另一方面是由于滑动块体在凹凸面上的抬升[19 ~20] 。扩容角定义为塑性体积应变增量与塑性剪切应变增量之比,随着塑性剪切应变的增加,体积增加时扩容角为正值。扩容角可以通过在剪应力作用下体积膨胀的岩石剪切试验测量[19] 。对于上地壳的地质体材料,其塑性行为与应力及剪胀有关,扩容角的值通常小于内摩擦角 [21 ,22] 。

文章采用 FLAC 模拟不同扩容角条件下圆形巷道的岩爆过程,先将模型剖分成大小相等的矩形单元,然后,再通过 FLAC 的内嵌编程语言编写 FISH 函数模拟开挖。

《2 计算模型、步骤》

2 计算模型、步骤

《2.1 计算模型》

2.1 计算模型

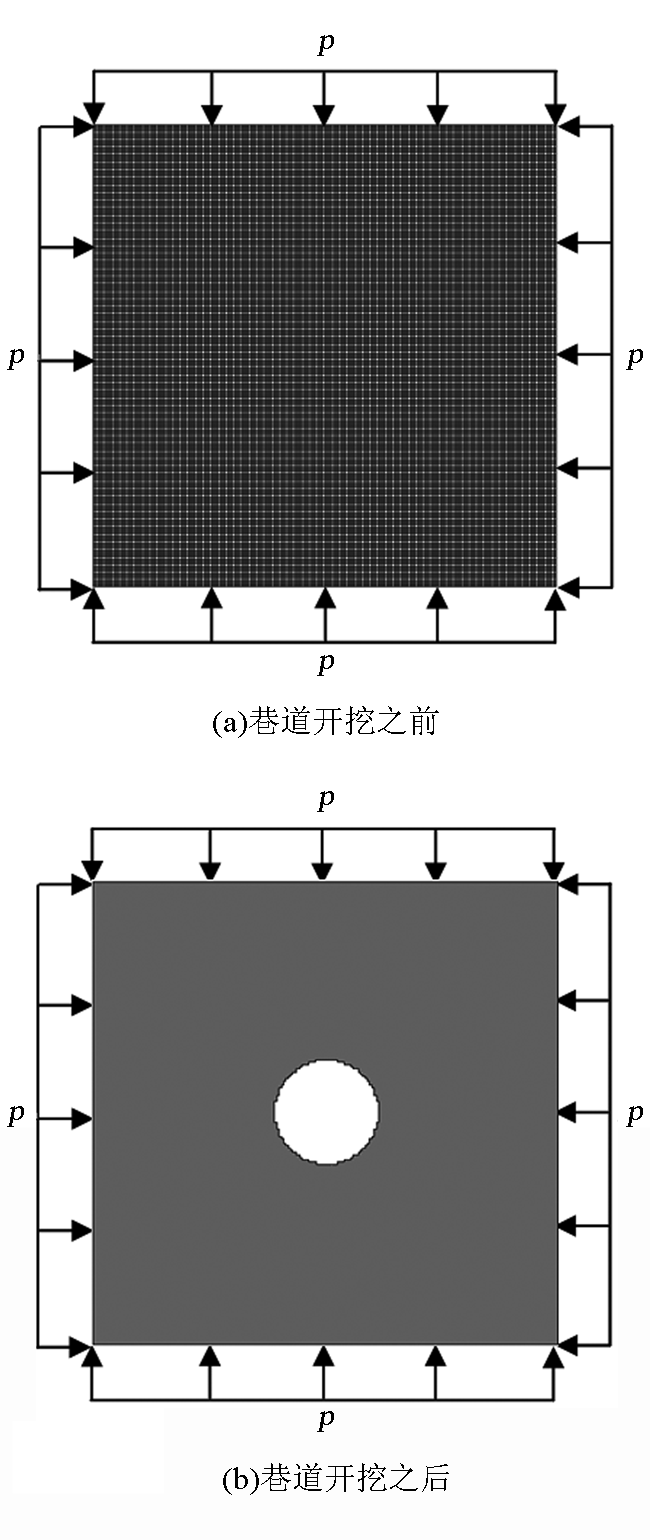

矩形平面应变模型见图 1(a),模型长( x 方向)及高( y 方向)均为 1 m,未开挖的模型被划分为 40 000 个面积相同的矩形单元。模型受到 p =8 MPa 的静水压力作用,即模型受到的水平及垂直方向压缩应力相同。数值计算在小应变模式下进行。采用了 4 个计算方案,每个方案的扩容角 ψ 不同,方案 1 至 4 的 ψ 分别为 5 °,15 °,25 °,35 °。各方案的孔径相同,为 0.23 m。在弹性阶段,岩石的本构关系为线弹性,体积模量取为 15 GPa,剪切模量取为 11 GPa,即弹性模量取为 26.6 GPa,泊松比取为 0.21。破坏后单元的破坏准则取为莫尔库仑剪破坏与拉破坏复合的应变软化模型,抗拉强度取为 2 MPa。黏聚力、内摩擦角与塑性应变的关系见文献[23,24]中密实岩石的软化规律,所不同的是这里初始黏聚力取为 3 MPa。

《2.2 计算步骤》

2.2 计算步骤

每个方案的数值计算分为下列三步。

1)建立未开挖的模型(见图 1(a)),给定本构关系、边界条件及加载条件,进行计算(阻尼由 FLAC自动施加),直到达到平衡状态。在文章中,若最大失衡力小于 1.5 ×10-3 N 停止计算,则认为模型已经达到了静力平衡。

2)开挖巷道,即将模型中孔洞内部的单元一次性删除,开挖后的模型见图 1(b)。巷道开挖之后,模型仍然受到静水压力,由于开挖卸荷,因而存在最大失衡力,模型将不再处于平衡状态。

3)对开挖后的模型进行计算(阻尼由 FLAC 自动施加),直到一个新的平衡状态被达到。

《图1》

图1 模型的几何特征及边界条件

Fig.1 Model geometry and boundary conditions

《3 计算结果及分析》

3 计算结果及分析

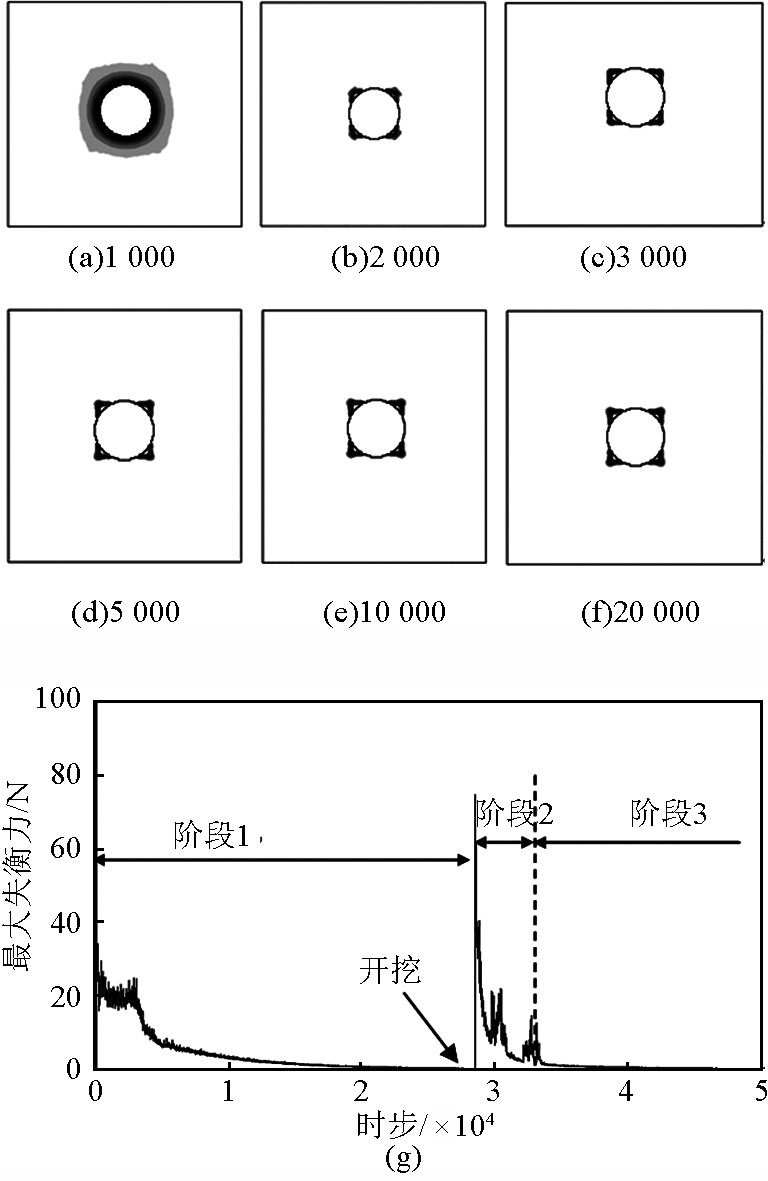

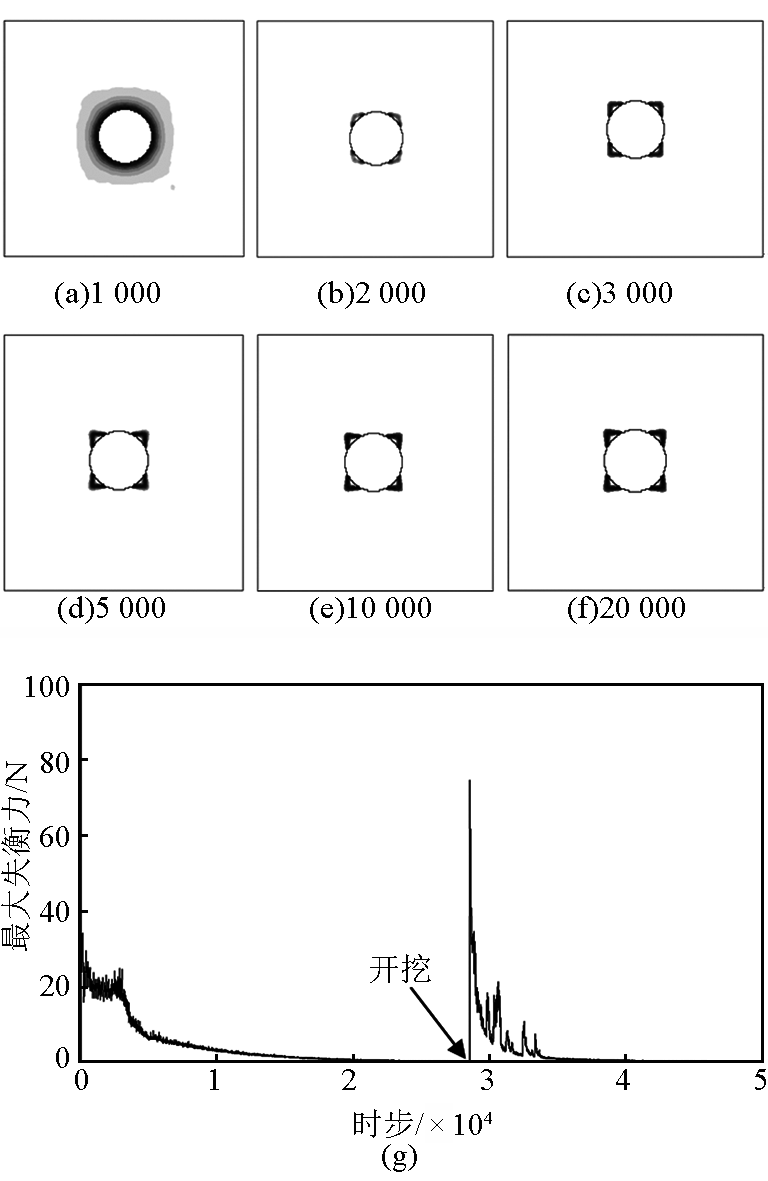

图 2(a ~f),图 3(a ~f),图 4(a ~f)分别给出了方案 1,3,4围岩的破坏过程,图中颜色越深表示剪切应变增量越大。可以将图 2(b ~f),图 3(b ~f)中长条形的深色区域理解为剪切裂纹,但是,这些区域并不是裂纹( FLAC 只能模拟连续介质),只是剪切应变局部化区(或简称为剪切带)。应当指出,图 2 ~图 6 中的时步均是相对时步,是从巷道开挖开始计算的,不是从施加静水压力之时开始计算的。图 2 ~图 4(g)分别给出了方案 1 ,3 ,4 的最大失衡力—时步曲线。

为了表述方便,将巷道围岩划分为 4 个区域,即第 1 至第 4 象限。坐标原点取在巷道的中心,水平向右为 x 轴的正向,垂直向上为 y 轴的正向。 x >0及 y >0的区域为第 1 象限, x <0 及 y >0 的区域为第 2 象限,依此类推。

《3.1 方案 1(ψ=5 °)》

3.1 方案 1(ψ=5 °)

当巷道开挖之后计算 1 000 个时步时,见图 2(a),可以观察到巷道周边的剪切应变集中区域是圆环形,越靠近巷道周边,剪切应变集中现象越明显。巷道开挖之后,由于开挖卸荷效应,在巷道周边出现圆环形的剪切应变集中区域是易于理解的。

当巷道开挖之后计算 2 000 个时步时,见图 2(b),巷道周边出现了 4 个“狗耳”形的三角坑(岩爆坑),岩爆发生。每个“狗耳”由两条剪切带构成,在剪切带与巷道周边的相交处具有较高的剪切应变集中,而在“狗耳”尖处(同一象限的两条剪切带向巷道深部传播过程中的交点)的剪切应变集中尚不十分明显。

当巷道开挖之后计算 3 000 个时步时,见图 2(c),“狗耳”形的三角坑变深,“狗耳”由两条近似垂直的剪切带构成。

当巷道开挖之后计算 5 000 个时步时,见图 2(d),三角坑继续变深。此后,巷道围岩的破坏形态保持不变,见图 2(e ~f),直到达到静力平衡状态。

图 2(g)给出了围岩的最大失衡力—时步曲线。可以发现,巷道围岩(包括开挖之前及之后)大致经历了 3 个变形阶段,即未开挖巷道之前的逐渐趋于平衡的阶段(阶段 1 )、开挖巷道之后的最大失衡力突增(失稳)—衰减、再突增—再衰减的反复过程(阶段 2)及开挖巷道之后的平衡阶段(阶段 3)。阶段 2 是从开挖巷道至再迭代 5 000 个时步,此后,围岩的破坏形态保持不变,最大失衡力逐渐趋于零,破坏后的围岩重新达到静力平衡状态。

《图2》

图2 方案 1(ψ=5 °)的破坏过程(a ~f)及最大失衡力—时步曲线(g)

Fig.2 The failure process (a-f) of scheme 1(ψ=5 °) and the maximum unbalanced force -timestep curve (g)

《3.2 方案 2(ψ=15 °)》

3.2 方案 2(ψ=15 °)

方案 2(ψ=15 °)的计算结果与方案 1 的结果基本类似,因而省略。所不同的是,和方案1相比,方案 2 的剪切带稍宽,岩爆坑稍深。但是,上述现象并不十分明显。扩容角使剪切带增厚的理论分析请参见文献[25,26]的论述。

《3.3 方案 3(ψ=25 °)》

3.3 方案 3(ψ=25 °)

方案 3 (ψ=25 °)的计算结果,见图 3(a ~g),与方案 1 及 2 的计算结果有类似之处。在图 2(f)中,通过相邻象限“狗耳”尖的连线基本上与巷道的周边相切,而在图 3(f)中,通过相邻象限“狗耳”尖的连线与巷道的周边相离。上述现象说明随着扩容角的增加,岩爆坑变深。

《图3》

图3 方案 3(ψ=25°)的破坏过程(a ~f)及最大失衡力—时步曲线(g)

Fig.3 The failure process (a-f) of scheme 3(ψ=25°) and the maximum unbalanced force -timestep curve (g)

由图 2 ~图 3 ( b)可以发现,随着扩容角的增加,剪切带与巷道周边切线之间的夹角变小。众所周知,巷道周边切线方向是最大主应力方向,即 σθ=σ1 ,巷道周边最小主应力为σr ,σr =0 。在图 2 ~图 3(b)中,剪切带刚出现,可以认为剪切带位置岩石单元的内摩擦角等于  ,

, 为初始内摩擦角(是内摩擦角的最大值,或称之为启动内摩擦角、发挥内摩擦角)。

为初始内摩擦角(是内摩擦角的最大值,或称之为启动内摩擦角、发挥内摩擦角)。

Coulomb 理论认为剪切带倾角应该等于剪切应力与法向应力之比达到最大值时的平面的倾角[27] 。这样,Coulomb 倾角 θC (剪切带与最小主应力之间的夹角)可以表示为:

式(1)中, 为启动内摩擦角。 Roscoe 强调应变的重要性,建议剪切带与零拉伸线的方向一致 [27] 。 Roscoe 倾角 θR (剪切带与最小主应力之间的夹角)为

为启动内摩擦角。 Roscoe 强调应变的重要性,建议剪切带与零拉伸线的方向一致 [27] 。 Roscoe 倾角 θR (剪切带与最小主应力之间的夹角)为

式(2)中,ψ 为扩容角。

Arthur 等通过试验发现,剪切带倾角等于内摩擦角和扩容角的平均值[27] 。这样,Arthur 倾角 θA (剪切带与最小主应力之间的夹角)可以表示为

这一表达式被 Vardoulakis 的理论分析[27] 所证实。式(2)和式(3)都说明,随着 ψ 的增加,θR 或 θA 增加,即剪切带与巷道周边切线之间的夹角(剪切带与最大主应力之间的夹角)变小。

上述公式也可用于解释随着时间步的增加,岩爆坑先是变深,然后岩爆坑的深度稳定不变的数值结果(图 2(b ~f),图 3(b ~f))的正确性。在文章所采用的峰后应变软化关系中,随着塑性应变的增加,内摩擦角越来越小,直到达到残余内摩擦角。巷道开挖之后,随着时间步的增加,塑性应变越来越大,直到达到静力平衡状态。因此,在内摩擦角达到残余内摩擦角之前,利用式(1)~(3)计算得到的θC ,θR 或 θA 都将越来越小,即剪切带与巷道周边切线之间的夹角将越来越大,这意味着岩爆坑将越来越深。当内摩擦角达到残余内摩擦角时,岩爆坑的深度将保持不变。图 2(b ~f),图 3(b ~f)就说明了这一点。

《3.4 方案 4(ψ=35 °)》

3.4 方案 4(ψ=35 °)

方案 4(ψ=35 °)的计算结果在巷道开挖之后计算 5 000 个时步之前,见图 4(a ~d),与方案 3 的计算结果类似。当巷道开挖之后计算 10 000 个时步时,“狗耳”继续加深,构成“狗耳”的剪切带增厚,构成“狗耳”的两条剪切带之间的角度变小,见图 4(e)。当巷道开挖之后计算 20 000 个时步时,“狗耳”继续加深,剪切带继续变厚。在图 4(e ~f)中,剪切带与巷道周边的相交处具有较高的剪切应变集中,而剪切带其他位置的剪切应变集中现象相对较弱。

特别需要指出的是,在图 4(d ~f)中,尽管在“狗耳”位置都有较高的剪切应变集中现象,但是最高的剪切应变却位于巷道周边的某些位置上,共有 8 处。而且,在每一象限内部的两处通过一个较浅的岩爆坑相连接,这一较浅的岩爆坑位置的剪切应变相对较高。由于这些位置的剪切应变较高,可以认为这里的单元的当前内摩擦角已经达到了残余内摩擦角,而在这一较浅的岩爆坑的外围的单元并不是这样,它们正处于应变软化阶段,单元的当前的内摩擦角大于残余内摩擦角。在图 2 ~图 3(f)中,岩爆坑位置的剪切应变都较高,可以认为这里的单元的当前内摩擦角都达到了残余内摩擦角。对比了图 2 ~图 4(f)可以发现,图 4 (f)中较浅的岩爆坑比图 2 ~图 3(f)都浅,即较高扩容角时剪切带与最大主应力之间的夹角较小。这一结果的正确性也可以用式(1)~(3)进行解释(此时,内摩擦角都达到相同的残余内摩擦角)。

《图4》

图4 方案 4(ψ=35°)的破坏过程(a ~f)及最大失衡力—时步曲线(g)

Fig.4 The failure process (a-f) of scheme 4(ψ=35°) and the maximum unbalanced force-timestep curve (g)

方案3的最大失衡力—时步曲线(图 3(g))与方案 1 的结果类似,即巷道开挖之后最大失衡力衰减很快,不久就达到了平衡状态。但是,方案 4 的最大失衡力—时步曲线在巷道开挖之后每隔一定的时间步出现一次跳跃(即突增),具有多个相间隔的最大失衡力的峰。这说明,在计算过程中,巷道围岩不断发生破坏,应力、变形场不断发生调整,最终才达到了静力平衡,而不是像方案 1 ~方案 3 那样。

《4 最终的体积应变增量及破坏区分布》

4 最终的体积应变增量及破坏区分布

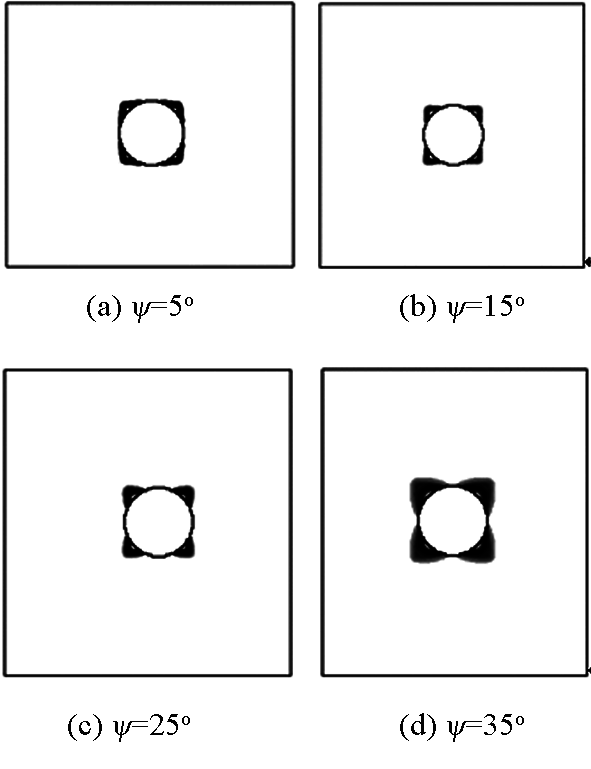

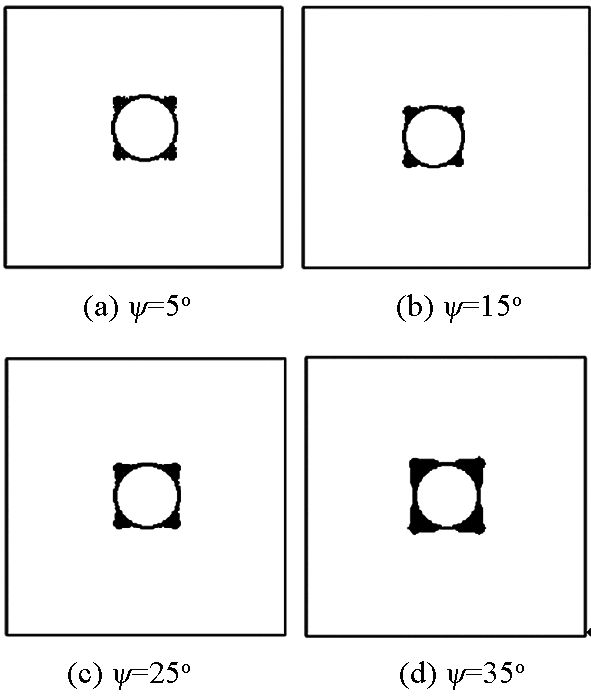

当时间步达到 20 000 时,方案 1 ~方案 4 的体积应变增量分布分别见图 5 ,塑性区分布分别见图 6 。图 5 中颜色越深表示体积应变增量越大。图 6 中黑色单元代表受到剪切或拉伸破坏的单元。图 5 表明,随着扩容角的增加,剪切带向围岩更深处发展,剪切带变厚,剪切带的膨胀现象更加明显。

《图5》

图5 方案 1 至方案 4 最终的体积应变增量分布

Fig.5 The final distributions of volumetric strain increments in scheme 1 to scheme 4

《图6》

图6 方案 1 至 4 最终的塑性区分布

Fig.6 The final distributions of the yielded elements in scheme 1 to scheme 4

将图 5(a,c ~d)给出的体积应变增量分布和图 2 ~图 4(f)给出的剪切应变增量分布相对比,可以发现,方案 3 和方案 4 的体积应变增量分布和剪切应变增量分布非常类似。对于方案 1 (扩容角最低时),二者有一定的差别。体积应变增量分布显示的“狗耳”较浅,而剪切应变增量分布显示的“狗耳”较深。

由图 6 给出的破坏区分布可以发现,扩容角较高时的破坏单元数目较多,巷道围岩的破坏区域较大,“狗耳”较深、较大。另外,通过数值计算结果还可以发现:

1)当扩容角较高时,具有较高的体积应变增量及剪切应变增量的单元位于巷道周边附近,而当扩容角较低时,具有较高体积应变增量及剪切应变增量的单元位于“狗耳”的边缘(构成“狗耳”的两条剪切带上),而不是仅位于巷道周边上(剪切带与巷道周边的交点上)。

2)无论扩容角或高或低,“狗耳”形的三角坑位置(或内部)均具有较高的位移值。当扩容角较高时,“狗耳”形的三角坑位置的位移值是最大值;而当扩容角较低时,三角坑位置的位移值尽管较高,但不是最大值,最大值位于模型的四角。对于方案 1,最大位移值为 1.31 ×10-4 m,是“狗耳”形的三角坑位置的位移值,而模型的四角的位移值为 1.69 ×10-4 m。

《5 实验验证》

5 实验验证

文献[17] 在静水应力场条件下对圆孔隧洞岩爆进行了模拟试验,发现了一个十分有趣的现象,即洞壁上的破坏出现在与水平轴及垂直轴成 45° 的 4 个对称位置,见图 7(a)。天生桥二级水电站引水隧洞 Ⅱ 号主洞发生岩爆的部位分别在圆洞顶、底部与垂直对称轴成 45° 夹角的 4 个对称位置[17] 。这些结果都与文章给出的低扩容角时的数值模拟结果(“狗耳”较小、较浅,相邻“狗耳”的距离较远,构成“狗耳”的两条剪切带比较平直)类似。

《图7》

图7 巷道围岩破坏形态的实验结果[17]及现场观测结果[28]

Fig.7 The failure patterns of tunnels in laboratory [17] and in situ[28]

文献[28] 指出,Ortlepp 和 Stacey 描述了两种破坏机制,在采矿隧道中已确切地观察到了爆聚类型破坏(见图 7(b))。常见的爆聚类型破坏与图 4(e ~f)给出的高扩容角时的数值模拟结果(“狗耳”较大、较深,相邻“狗耳”几乎连在一起,构成“狗耳”的剪切局部化区域的边界比较弯曲)非常类似。

《6 结语》

6 结语

1)随着扩容角的增加,剪切带变宽,岩爆坑变深,破坏单元数目增多,巷道围岩的破坏区域变大,岩爆坑附近的最大体积应变增量、剪切应变增量及位移的值均增加。文章在低扩容角时得到的数值结果与前人的实验结果及现场观测结果非常吻合,高扩容角时的结果与现场观测结果中常见的现象一致。

2)当扩容角低时,在“狗耳”形岩爆坑位置有显著的剪切应变集中现象,剪切带与巷道周边的切线之间的夹角较大;当扩容角高时,高剪切应变集中的位置位于巷道周边上的某些位置,剪切带与巷道周边的切线之间的夹角较小,这些结果与 Roscoe,Arthur 理论相符。无论扩容角或高或低,“狗耳”形的三角坑位置(或内部)均具有较高的位移值。

京公网安备 11010502051620号

京公网安备 11010502051620号