《1. 引言》

1. 引言

《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,以下简称《公约》)确立的最终目标是:“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上。这一水平应当在足以使生态系统能够自然地适应气候变化、确保粮食生产免受威胁并使经济发展能够可持续地进行的时间范围内实现。”[1]作为框架性公约,这一目标只是定性表述了要稳定大气中温室气体的浓度,但并未明确避免“气候系统受到危险的人为干扰”应把浓度控制在何种定量化的水平上。《公约》发布后,如何确定定量的全球应对气候变化长期目标成为后续气候变化科学评估和国际谈判关注的核心问题之一。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)的历次评估报告都对气候系统在不同排放情景的温升及其可能面临的风险做出过评估,但由于科学认知发展水平的局限,气候变化科学本身存在不确定性,排放和影响后果之间存在时间滞后和空间差异,加上危险水平的判定涉及非科学评估范畴的价值判断,因此IPCC的历次评估都没有从科学上认定应该用什么指标表征“气候系统受到危险的人为干扰”,也无法单纯从科学上界定全球升温到何种程度是不可接受的。

与全球平均地表气温上升2°C的情景和影响有关的科学研究由来已久,但将“全球2°C温升目标”作为应对气候变化的行动目标,最早见于1996年的欧盟理事会会议决定[2]。在欧盟的推动下,2009年的哥本哈根气候变化大会和次年的坎昆气候变化大会后,将全球平均地表气温的上升控制在工业化前水平2°C以下逐渐成为国际社会的一个政治共识。2014年发布的IPCC第五次评估报告(AR5)可以认为是基于可获得的研究成果,对全球平均地表气温上升2°C的变化进程、面临风险、排放空间及减排路径选择做出了系统的评估。在科学评估和一系列政治行动的推动下,2015年巴黎气候变化大会通过的《巴黎协定》将“把全球平均地表气温升幅控制在较工业化前水平的2°C之内,并努力将气温升幅限制在较工业化前水平的1.5°C之内”作为其三个目标之一[3]。至此,应对气候变化的长期目标从《公约》第二条关于稳定大气温室气体浓度水平的定性表述,演进为《巴黎协定》第二条包含具体数值的温升目标。

本文将从“全球2°C温升目标”的由来、IPCC历次评估关于《公约》第二条的结论,以及政治层面对温升目标的推动几个方面,分析应对气候变化长期目标的演进,并对未来科学评估、谈判进程及其对全球低碳发展走向的影响进行分析。

《2. 与 2°C 目标相关的早期科学研究基础》

2. 与 2°C 目标相关的早期科学研究基础

与全球平均地表气温上升2°C相关的研究可以追溯到20世纪70年代欧洲自然和社会科学界为推动气候变化有关决策所做的探索性研究。根据Randalls[4]对欧盟温升控制目标由来的综述,温度控制目标的提出与科学家对平衡气候敏感性的研究有很大关系。所谓平衡气候敏感性(equilibrium climate sensitivity,ECS)是指均衡状态下,全球平均地表气温对大气中二氧化碳浓度相对于工业化前加倍的响应[5]。如果平衡气候敏感性为2°C, 意味着二氧化碳浓度倍增(一般采用550 ppm)将导致全球平均2°C的增温[6]。1967年,Manabe和Wetherald[7]最先用热平衡模式估算二氧化碳浓度倍增的温度响应大概的2°C,之后的气候变化科学尤其是气候系统模式的预估,都将二氧化碳倍增作为核心情景进行计算,相应的2°C温升的影响也成为当时气候变化研究关注的重点。实际上,最初ECS的值只是专家估计,后来IPCC第一到第三次评估报告,ECS均取值为1.5~4.5°C;IPCC第四次评估将ECS确定为2.0~4.5°C[8]。在更多后续研究的基础上,IPCC第五次评估报告对这个问题做了细致的分析,认为ECS取值为1.5~4.5°C,极不可能低于1°C,很不可能大于6°C[5]。气候变化的减缓政策和行动涉及一系列社会经济成本的估算和政策分析。1977年,Nordhaus探索性地用二氧化碳浓度倍增情景进行了气候变化的成本效益的分析[9],虽然从气候敏感性的估计值看,在大气中二氧化碳浓度倍增并不唯一对应全球平均2°C的温升,但后续的应对成本效益分析都逐渐将二氧化碳倍增或2°C情景作为探索的起点,并得到了很多研究结论[10]。

20世纪80年代IPCC发布第一次评估报告之前,关于气候变化的研究更多集中于人为温室气体排放和大气温室气体浓度的增加与全球平均气温的关系,呼吁全球关注人为因素导致的气候变化可能带来的威胁,但当时没有足够的研究基础确定应该选择何种指标,以及用什么样的具体数值作为全球应对气候变化的最终目标。此外,由于应对气候变化所涉及的领域复杂,在政治或政策层面的讨论也更倾向于对温室气体减排做出相对谨慎的表述,以等待进一步科学研究的成果[4]。同一时期,有学者开始提出应从更广的视角对气候变化的阈值进行研究,确定在何种水平上的气候变化可以被接受或避免,即希望系统地评估气候变化可能带来的各种风险,而不是仅仅关注碳排放[11]。

《3. IPCC 第一、二次评估报告与欧盟理事会的决定》

3. IPCC 第一、二次评估报告与欧盟理事会的决定

1990年,IPCC发布第一次评估报告(FAR)。该报告基于当时的研究进展指出:人类活动产生的各种排放正在使大气中的温室气体浓度显著增加,增强温室效应,使地表升温,建议国际社会立即启动政治进程,讨论如何采取应对全球气候变化的行动。报告按当时的照常情景(A)和控制程度递增的情景(B、C、D),评估认为在2025年、2040年、2050年、2100年左右,等效的二氧化碳将达到工业革命前水平的两倍,全球平均温度将每10年上升0.1~0.3°C;若要将浓度稳定在当时(1990年)的水平,需立即把以二氧化碳为主的长寿命温室气体人为排放减少60%,甲烷减少15%~20%[12]。但是IPCC第一次评估的重点在于强调人为温室气体排放导致的增温效应,而当时的科学基础也不足以形成更为具体的应对目标建议,在FAR 推动下形成的《公约》对最终目标做出了较为定性的表述。

作为《公约》后续谈判进程的重要科学支撑,IPCC根据世界气象组织执行理事会的决议,在第二次评估中纳入了对实现《公约》第二条途径的评估,并专门形成了解释《公约》第二条有关科学技术信息的综合报告[13]。实际上,从IPCC第二次评估开始,为《公约》谈判提供有助于确定定量化长期目标的科学信息,就成为后续历次科学评估的重要任务。1996年发布的第二次报告(SAR)认为,科学、技术、经济和社会科学文献的确指出了实现《公约》最终目标的前进方向,但判定什么构成了“气候系统受到危险的人为干扰”及需要采取什么行动阻止类似的干扰还有很大的不确定性。在IPCC第二次评估报告中,与2°C温升相关的结论,是在IS92《IPCC排放情景1992》中等排放情景和气候敏感性的最佳估计值下,考虑气溶胶增加的影响,预测到2100年,全球平均地表气温将比1990年上升2°C,海平面会上升约50 cm,小岛国和沿海地区面临较大的威胁,带菌生物体的地理范围和季节扩展。

明确提出将“全球平均地表气温升幅控制在较工业化前水平的2°C之内”,最早见于1996年欧盟理事会会议决定[2]。欧盟理事会基于IPCC第二次评估报告及相关的IS92中等排放情景,考虑气候变化可能带来的风险,认为应使全球温室气体排放在1990年的基础上减半,将大气中的二氧化碳浓度控制在工业化前浓度的两倍,即约550 ppm,从而实现将温升控制在与工业化前相比不超过2°C,并以此作为全球减缓合作的目标。欧盟在这份文件中并没有给出做出这一目标决定的理由,其确定性表述也无法从IPCC第二次评估报告中得到有力的支持,因此这一提法在当时并没有获得更为广泛的国际认可。

《4. IPCC 第三、四次评估报告与八国集团 (G8)峰会推动》

4. IPCC 第三、四次评估报告与八国集团 (G8)峰会推动

2001年IPCC发布第三次评估报告(TAR),以新的、更强的证据表明,过去50年观察到的大部分温升可以归因于人类活动(66%~90%的可能性)。气候变化影响利弊共存,但气候变化的幅度越大、速度越快,其不利影响的主导地位越明显。TAR综合报告的第一个问题就指出,自然、技术和社会科学可以对确定哪些要素构成“气候系统受到危险的人为干扰”提供所需的信息和证据,但这种决策是一种价值判断,需要在考虑发展、公平、可持续性以及不确定性和风险等情况下,通过一个社会政治进程来决定[14]。由于气候变化的程度和速度都很重要,因此确定“危险的人为干扰”的构成基础会随着区域的不同而不同,取决于当地的特点和气候变化影响的后果、适应以及减缓能力。

值得关注的是,TAR引入了5个“关切理由”(reasonsfor concern),“概念性”地表达了重视气候变化风险的原因(图1)[14]包括:独特和濒危系统的风险、极端天气气候事件风险、影响的分布、综合影响,以及未来大规模突发事件的风险。该图用全球年平均温度代表气候变化的强度,但特别指出未来的影响将是全球和区域平均气候变化强度、速度、气候变率和极端气候现象、社会和经济状况以及适应性的函数,其取决于多个方面。报告认为,设定避免“气候系统受到危险的人为干扰”水平的战略、目标和时间表时,需要考虑气候、生态和社会经济系统存在的惯性和不确定性,从更为综合和直观的角度,评估气候变化可能带来的风险,并且将其与全球平均温度相联系。如图1所示,虽然TAR没有明确提出什么样的温升应该成为“气候系统受到危险的人为干扰”的指标,但显示4°C以上的温升将带来极大的风险。这5个“关切理由”在IPCC的后续评估中被不断使用。

《图1》

图1. IPCC TAR 中关于预估和影响风险的对应图。SRES:《关于排放情景的特别报告》;A1F1,A1B,A1T,A2,B1分别为SRES中不同的发展路径和相应温室气体排放情景;IS92a为《IPCC排放情景1992》中的一个排放情景[14]。

2007年,IPCC发布第四次评估报告(AR4),认为TAR中指出的5个“关切理由”依然是考虑关键脆弱性的可行框架,且在AR4的评估中,许多风险被确定为具有更高的可信度。例如,对于“独特的并受到威胁的系统”,观测到的气候变化已对极地、高山群落和生态系统产生影响;如果全球平均温度比1980—1999年高1.5~2.5°C,在迄今为止所评估的植物和动物物种中,大约有20%~30%可能面临灭绝增大的风险;海面温度上升约1~3°C将导致珊瑚更频繁的白化事件发生和大范围死亡。对于极端天气事件,预估的干旱、热浪、洪水及其产生的不利影响将会增加。对于影响的分布,经济基础最薄弱的地区往往是对气候变化最脆弱的地区,低纬度和欠发达地区普遍面临增大的风险。对于累计影响,随着变暖增加,对净成本产生的影响将随着时间的推移而增加。对于大尺度异常的风险,持续多个世纪的全球变暖将导致海平面上升,幅度将大大超过20世纪所观测到的升幅,格陵兰和南极冰盖融化的风险可能在百年尺度发生。

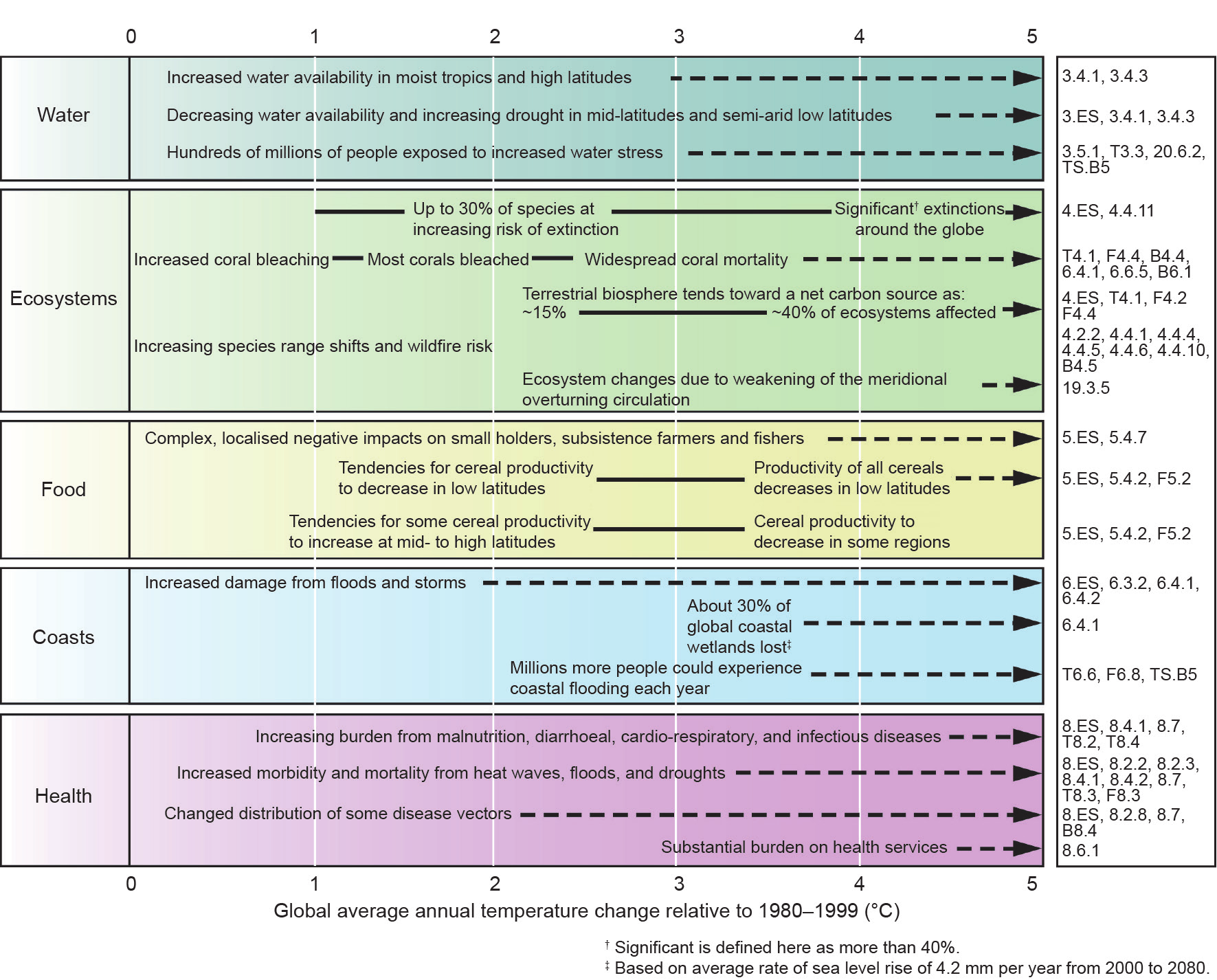

IPCC的评估要求保持政策中立,这使得IPCC倾向于提供有助于读者对风险做出自己判断的信息,而不是直接就什么构成了对“气候系统受到危险的人为干扰”做出结论。但相比前三次评估,第四次评估报告对风险的解释和表述更加清晰直观,如图2[15]所示。这一阶段重要的标志,是科学界强化了气候变化风险评估和价值判断对确立长期目标的重要性,这也推动了政治进程上关于温升目标的讨论。

《图2》

图2. IPCC AR4中与全球平均温度变化有关的影响实例[15]。

2005年2月,欧盟委员会应欧盟理事会要求,就中长期减排战略和目标的成本效益分析做了报告[16]。该报告认为到2100年,全球平均气温将比1990年升高1.4~5.8°C,其中,欧洲气温将上升2.0~6.3°C;如果将温升控制在2°C,其效益将足以抵消减缓政策的成本;而如果温升超过2°C,则极有可能引发更快和难以预期的气候反应,甚至造成不可逆的灾难性后果。在该报告的基础上,欧洲议会在同年再次重申“全球2°C温升目标”,并认为TAR的结论说明需要强化减排行动来限制全球风险[17]。2005年7月,时任英国首相托尼·布莱尔(Tony Blair)利用英国担任G8峰会轮值主席国的便利,力推苏格兰鹰谷G8峰会将气候变化列为两个优先主题之一,但会议没有就减缓气候变化的全球目标达成一致。

2006年时任英国首相经济顾问的尼古拉斯 · 斯特恩(Nicholas Stern)爵士发布了《斯特恩评估:气候变化经济学》,指出如果未来几十年不采取及时的应对行动,气候变化将使全球损失5%~20%的GDP;如果全球立即采取有力的减排行动,将大气中温室气体的浓度稳定在500~550 ppm,其成本可以控制在每年全球GDP的1%左右[18]。伴随着IPCC第四次评估报告的发布,此后2007年德国海利根达姆、2008年日本洞爷湖、2009年意大利拉奎拉召开的G8峰会上,气候变化都成为一个核心议题。拉奎拉G8峰会最后发表的声明表示,同意和其他国家一起,以工业化前的水平为基准,将全球温度的升幅控制在2°C内,并在2050年前将全球温室气体排放量减少50%,发达国家整体到2050年排放量降低80%或更多。虽然仍有争论认为,将2°C温升作为目标在科学上的意义并不清楚[19],但欧盟在政治层面的强力推动,进一步使温升目标的讨论从科学界进入国际气候变化政

治和外交层面。

《5. 从哥本哈根气候变化大会到巴黎气候变化大会》

5. 从哥本哈根气候变化大会到巴黎气候变化大会

2009年7月的G8第35次峰会以及紧接着召开的“经济大国能源与气候论坛”(MEF)正值哥本哈根气候变化大会前夕。MEF与会的17国领导发表了联合宣言,要求哥本哈根气候变化大会成果符合《公约》目标和科学要求,一致认同全球平均地表气温的升高不应高于工业化前水平的2°C以上[20],这使得“全球2°C温升目标”首次在主要发达国家和发展中国家中形成了共识。峰会对气候变化问题的关注给同年底哥本哈根气候变化大会传递了强烈的政治信号,在主要大国推动下,“全球2°C温升目标”写入了当年的《哥本哈根协议》。虽然《哥本哈根协议》因没有得到《公约》缔约方一致认可而不具有法律效力,但在2010年坎昆气候变化大会形成的《坎昆协议》[21]中,“通过减少全球温室气体排放量,使与工业化前水平相比的全球平均地表气温上升幅度维持在2°C以下……考虑报告以最佳可得科学知识为基础,包括有关全球平均升温 1.5°C的知识,加强长期全球目标”被纳入了“长期合作行动的共同愿景”。“全球2°C温升目标”自此成为一个全球性的政治共识。

2009年之后“全球2°C温升目标”的政治共识对国际学术界产生了巨大的影响。此后的气候变化趋势模拟、影响评估及减排路径研究等,都以“全球2°C温升目标”作为情景研究的对象。由于IPCC的评估工作需基于国际社会公开发表的科学研究成果,2014年完成发布的第五次评估报告(AR5)实际成为以“全球2°C温升目标”为核心内容的评估报告。AR5第一工作组报告首次量化评估了2°C温升目标下的累积排放空间,认为21世纪末及其后的全球平均地表变暖主要取决于二氧化碳的累积排放量。在该报告中,累积碳排放的瞬时气候响应(TCRE)被定义为向大气中每排放1000 Gt C时,全球平均地表气温的变化,它量化了气候系统对累积碳排放的瞬时响应。根据AR5的评估,累积排放不超过2000 Gt C的情况下,TCRE的范围可能是每1000 Pg C引起0.8~2.5°C的温度变化。因此,如果把升温幅度控制在2°C(与1861—1880年相比)以下,在66%、50%和33%概率下,全球排放空间分别为10 000、12 100和15 600亿吨碳,但2011年前已有5310亿吨碳被排放到大气中[5]。

AR5第二工作组报告通过对未来不同领域、区域以及关键风险的评估,指出未来相对于工业化前温升1°C或2°C时,全球所遭受的风险将处于中等至高风险水平,而温升超过4°C或更高将处于高或非常高的风险水平[22]。第三工作组报告指出最有可能实现在2100年将全球温升控制在工业革命前2°C以内的情景,是将温室气体浓度控制在450 ppm二氧化碳当量,这要求到2030年全球温室气体排放量要限制在500亿吨二氧化碳当量,即2010年排放水平,2050年全球排放量要在2010年的基础上减少40%~70%,2100年实现零排放。报告还评估了在此限定目标下能源、交通、建筑、城镇建设等领域的发展路径与技术选择[23]。

综合上述评估结论,IPCC在AR5的综合报告中给出了到2050年,累积人为二氧化碳排放量、全球平均气温变化以及气候系统可能面临风险之间的对应关系。如图3[24]所示,任一给定的全球温升水平和5个“关切理由”所标示的风险水平,都对应着一定范围的累积人为二氧化碳排放量。

《图3》

图3. 到2050年,气候变化、温度变化、累积的二氧化碳排放量以及温室气体年排放量变化等风险之间的关系:(a)限制关切理由中的风险;(b)意味着限制CO2 累积排放量;(c)可在未来几十年限制温室气体年排放量[24]。

AR5仍然没有明确什么指标或数值构成了对“气候系统受到危险的人为干扰”。实际上,因为各方对与《公约》第二条有关的信息高度敏感和关切,2014年10月的IPCC第40次全会在审议通过AR5综合报告时,最终放弃了原本计划在综合报告中纳入的,关于《公约》第二条有关信息的文本框,只在综合报告的引言部分说明本报告包括了与《公约》第二条有关的信息。但 AR5就“全球2°C温升目标”得到的一系列评估结论,以及决策所需的科学信息,包括排放空间、路径和技术选择等,强化了这一政治共识的科

学基础。

2011年,德班气候变化大会成立“德班加强行动平台问题特设工作组”(以下简称“德班平台”),启动了关于2020年后适用于所有缔约方的国际机制谈判,并决定要努力争取确定一项在 2050 年之前大幅度减少全球排放量的全球目标和确定温室气体排放量全球达到峰值的时间框架,有关的进程参考IPCC AR5等报告[25]。

从“德班平台”的启动到巴黎气候变化大会达成《巴黎协定》,各方曾在《公约》原则的表述、协议涵盖范围、最终成果的法律形式等问题上存在不同观点,但“全球2°C温升目标”似乎已经不再是一个存在争议的问题。中国分别与美国、法国、欧盟等在巴黎气候变化大会前发布的双边联合声明,也都提及要“考虑2°C以内全球温度目标†。这在一定程度上代表了中国和发达国家在这一问题上的共识。在科学评估和一系列政治推动的基础上,《巴黎协定》最终将“把全球平均温度上升幅度控制在不超过工业化前水平2°C之内,并力争不超过1.5°C之内”作为协定的三个目标之一,“全球2°C温升目标”正式被纳入具备法律效力的国际条约。2016年4月22日纽约的《巴黎协定》高级别签署仪式当天,175个国家的领导人签署该协定,创下了国际协定开放首日签署国家数量最多的纪录。

† 《中美元首气候变化联合声明》2014 年 11 月 12 日于北京发布; 《中欧气候变化联合声明》2015 年 6 月 29 日于布鲁塞尔发布;《中法元首气候变化联合声明》2015 年 11 月 2 日于北京发布

《6.未来之路》

6.未来之路

自从《公约》生效以来,关于长期目标的谈判一直是一个不断具象和量化的过程,《巴黎协定》是第一个使“全球2°C温升目标”具备法律效力的国际条约。 《公约》第二条关于避免“气候系统受到危险的人为干扰”的努力,至此演进为落实《巴黎协定》第二条,将全球温升控制在不超过工业化前水平的2°C,并努力实现不超过1.5°C。确切地说,温升目标是基于科学评估的政治共识,既有科学基础,也有政治需要,既体现了一定的灵活性,也保证了应对活动的有效性。在这一目标下,自下而上的“国家自主贡献”(NDC)承诺方式,加上2023年起每5年一次全球盘点的制度安排,将有助于国际社会在一个相对具体的目标下,以渐进、有序的方式提高行动力度,对《巴黎协定》的实施具有重要意义。

需要进一步重视的是,在温度目标确定后,对应的大气温室气体浓度控制目标、排放空间和减排路径,将是未来科学研究和谈判进程必须面对的问题。由于目前地球系统模式、减排路径及减排方案的研究仍存在不确定性,从温升目标到各国减排行动的转换过程仍然面临相当大的困难[26]。在欧盟提出“全球2°C温升目标”时,实际上还随之提出过2050 年全球温室气体排放量比1990 年至少降低50% 的建议控制目标。由于这一目标较为激进,科学上也存在不确定性,因此各方分歧很大。IPCC AR5第三工作组报告也指出,相比于450 ppm的情景,如果在21世纪末将温室气体浓度控制在500 ppm二氧化碳当量浓度,也存在着实现“全球2°C温升目标”的可能性,但只能允许大气中温室气体浓度在2100年之前暂时超过530 ppm二氧化碳当量,然后再回复到较低浓度水平,这需要在21世纪后期实施更高强度的减排。这意味着确定温升目标对应的大气温室气体浓度、累计排放空间以及减排路径的选择都不是唯一的。在后续的制度建设中,就稳定大气温室气体浓度的量值、累积排放空间、减排路径及责任分担等达成共识还面临极大的挑战,也将需要来自自然和社会科学界更多的支持。

由于小岛屿国家和最不发达国家认为2°C温升对于易受影响的脆弱地区仍具风险,一直试图推动将全球温升目标从2°C降低到1.5°C。出于对这些国家关切的照顾,《巴黎协定》确认“全球2°C温升目标”的同时,也提出了努力实现不超过1.5°C的目标。但目前科学界并没有就1.5°C温升情况下的气候系统风险、实现路径等进行过系统评估,因此IPCC接受巴黎气候变化大会的邀请,决定在第六次评估报告周期内,就1.5°C温升对气候系统的影响,以及实现这一目标的全球温室气体排放路径形成特别报告。总体而言,这是个更为严格的目标,无论IPCC特别报告的结论如何,都意味着各国需要更早更快地实现低碳转型。

应该指出的是,在具有巨大不确定性信息的基础上制定气候政策,一直是决策者面临的重大挑战。IPCC评估在呈现气候系统变化的信息,为决策者提供决策参考的同时,高度重视通过各种方法降低气候变化对社会影响的不确定性,以便为决策者提供参考。例如,采用成本效益分析、成本效果分析的方法,可以帮助决策者分析实施政策的收益、效果,通过专家判断分析,也有助于识别政策中的不确定性所在,从而减少气候政策的不确定性[27]。如前所述,由决策者确定的温升控制目标是一个建立在科学评估基础上的政治共识,这一目标提供了确定的行动方向。即便科学不确定性依然存在,但在这一共识下,所有的国家和社会机构都可以采取积极、无悔的措施应对气候变化。这符合《联合国气候变化框架公约》确定的原则。

《巴黎协定》的达成展示了全球合作共同应对气候变化,推进低碳、可持续发展的决心和智慧,是应对气候变化国际制度新的起点。正如IPCC第三次评估报告《决策者摘要》指出的,气候变化的决策制定从本质上说是一个在普遍存在不确定性下的渐进过程,决策的制定必须处理包括非线性风险和(或)不可逆转变化在内的不确定性,需要平衡其他不足或过激行动所带来的风险[14]。《巴黎协定》确定的“全球2°C温升目标”,指引了未来减缓、适应行动及低碳投资和技术开发的方向,在大数据时代的背景下,包括绿色信息和通信技术在内的新技术的发展也将在应对气候变化和全面可持续发展的进程中起到越来越重要的作用[28]。虽然《巴黎协定》的落实在后续的制度建设和合作行动上面临很多挑战,但在应对气候变化的国际制度建设上,这已经是个巨大的历史性进步。

《致谢》

致谢

本研究得到中国清洁发展机制基金项目(2014097)的支持。

《Compliance with ethics guidelines》

Compliance with ethics guidelines

Yun Gao, Xiang Gao, and Xiaohua Zhang declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.

京公网安备 11010502051620号

京公网安备 11010502051620号