《1. 引言》

1. 引言

汞(Hg)及其衍生物[如甲基汞(CH3Hg+ )],具有环境持久性、生物毒性、生物累积和放大作用,对生态系统和人体健康具有严重潜在威胁[1]。汞通过自然过程和人类活动排放进入环境,自然源主要是火山喷发等,人类活动通过矿石精炼和水泥生产等过程排放[2]。随着全球工业和经济的发展,排放入环境中的汞也在增加。汞在全球范围内的湖泊、湿地、水库、河流和河口被检出[3,4],汞污染已经成为一个全球性的环境问题。近年,联合国环境规划署(UNEP)通过了《水俣公约》,旨在控制全球汞排放,以减少汞对生态环境和人类健康造成的危害。

我国大部分湖泊从20世纪80年代才开始进行连续的水质监测,因此缺乏长时间序列水质监测数据[5]。沉积物柱芯作为污染物和营养物质的储存库,可以用来重建湖泊污染历史[6]。在美国Ballinger湖和Whittington湖研究发现,20世纪以来湖泊沉积物中汞的浓度显著增加[4,7,8]。Lin等[9]研究了气候变化对中国青藏高原南部一个偏远退缩湖泊汞累积的影响。目前,汞同位素应用于湖泊沉积物的研究较为广泛,以追踪历史人为汞污染或评价汞循环[10,11]。

巢湖是半封闭式浅水富营养化湖泊,近30年受到愈发强烈的人类活动的影响,20世纪80年代以来,人为导致湖泊富营养化严重的问题引起了社会广泛关注[12]。研究者已经对巢湖沉积物重金属[13]、营养物质[12]、多环芳烃、多氯联苯[14]和有机氯农药[15]的污染历史进行了研究,但有关汞的报道较少。本研究通过沉积物柱芯定年,研究近100年来巢湖沉积物的汞剖面分布及历史演替;分析重金属[铁(Fe)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、锰(Mn)、铅(Pb)、锌(Zn)]、总氮(TN)、总磷(TP)、总有机碳(TOC)、碳氮稳定同位素(δ13N和 δ15N)、粒度等沉积物指标与汞沉积之间的关系,分析人类活动的影响;解析沉积物的汞浓度与气温、降水、风速和蒸发量之间的关系,探索气候变化对湖泊沉积物汞历史沉积过程的影响。

《2. 材料与方法》

2. 材料与方法

《2.1. 样品采集及分析》

2.1. 样品采集及分析

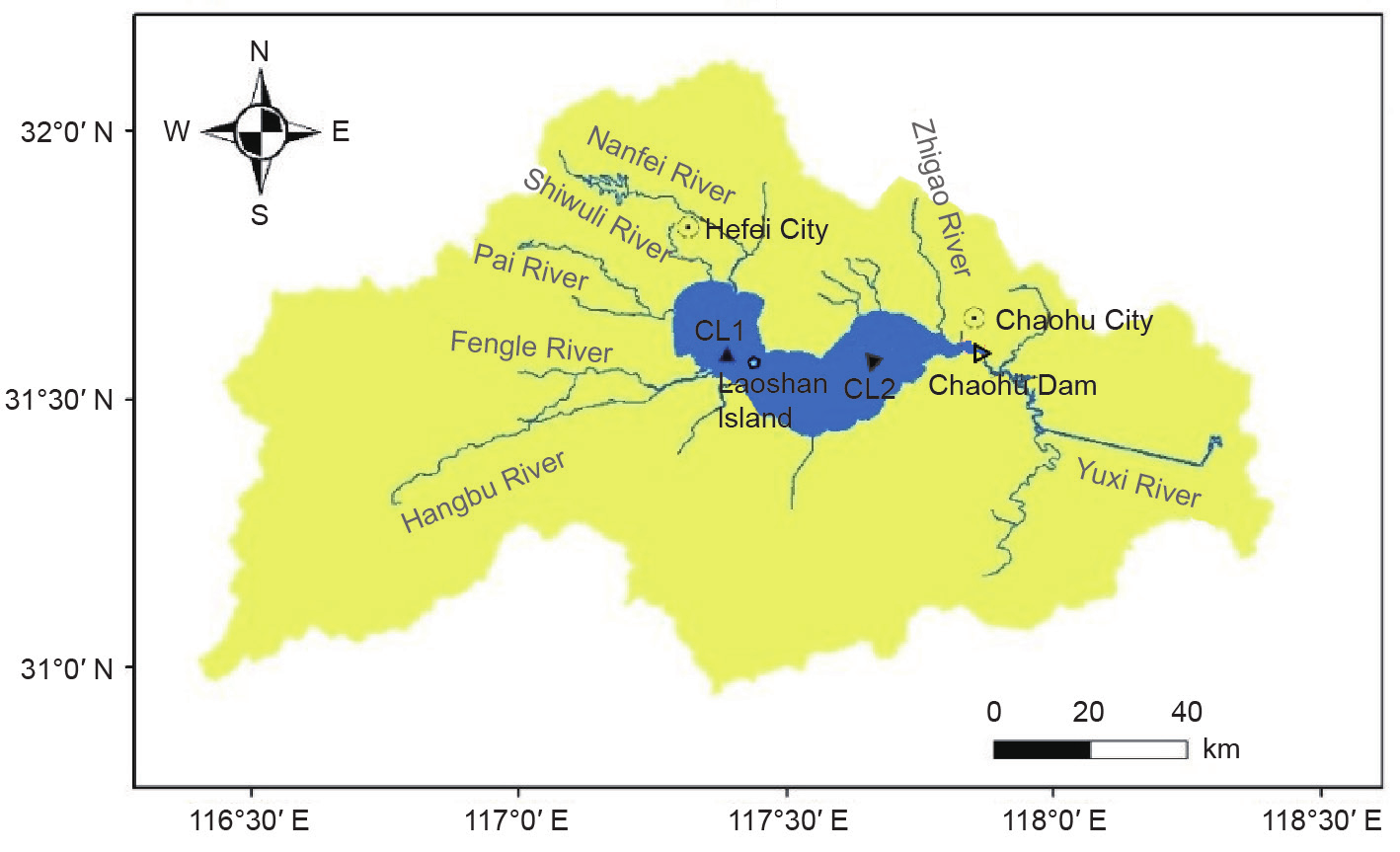

巢湖流域位于安徽省中部(117°16′—117°51′E、31°25′—31°43′N),湖面面积为780 km2 (图1)。人类活动造成了巢湖沉积物重金属污染和营养物累积[12,13]。由于1963年巢湖闸的修建,湖泊水位被人为调控,自然的水力循环受到限制[12]。在东、西湖区不同污染水平情况下,分别选择东、西湖区湖心点作为采样点(CL1和CL2)。采样点满足了沉积环境良好、受外源污染和沉积物再扰动程度低的要求,保证了沉积物样本的代表性。

《图1》

图1. 采样地点。

使用配有PMMA管(内径为8 cm,长度为50 cm)的重力取样器于2009年采集沉积物柱芯。柱芯CL1和CL2以1 cm间隔分别被分割为30个子样品。样品在–20 ℃下被运到实验室后,经称重、冷冻干燥、研磨,并用100目筛筛分。样品经HCl和HNO3 (3:1,V/V)混合物进行消解[16]。TP测定:先经过500 ℃煅烧2 h后,用1 mol·L–1 HCl萃取,采用钼锑抗坏血酸分光光度计测定TP浓度。使用Vario EL Ⅲ元素分析仪(Vario EL Ⅲ,Elementar Co.,德国)测量总氮(TN)。经1 mol·L–1 HCl预处理样品以除去无机碳后,使用TOC分析仪(multi N / C® 2100,Analytik Jena AG,德国)测定总有机碳(TOC)。采用6个均质样品,TN的分析精度小于3%,TOC的分析精度小于5%。

将沉积物于HNO3 -HCl-HF(1:3:6,V/V)混合液中微波消解后,使用电感耦合等离子体质谱仪(iCAP Qc,Thermo Fisher Scientific,美国)对其进行分析。使用沉积物标准样品SUD 1(加拿大环境部国家水资源研究院)评估分析方法的准确性,铬、铜、铅、锰、锌、钴的回收率为85%~110%。样品和对照中汞的总含量使用汞检测仪(F732-V,Shanghai Huaguang Instrument,中国)[9,17],采用冷蒸气原子荧光光谱法检测。汞的平均回收率为98.3%,因此标准值和分析值基本一致。

《2.2. 数据处理》

2.2. 数据处理

沉积物重金属背景值参照近期湖泊酸化古生态研究法(PIRLA法)计算[18]。富集因子(enrichment factors,EF)被用以定量评价沉积金属污染程度与污染来源[5]。地累积指数( )不仅反映了重金属分布的自然变化特征,而且可以判别人类活动对环境的影响,是区分人类活动影响的重要参数[19]。本研究通过计算EF和

)不仅反映了重金属分布的自然变化特征,而且可以判别人类活动对环境的影响,是区分人类活动影响的重要参数[19]。本研究通过计算EF和 评估巢湖的汞历史污染水平。

评估巢湖的汞历史污染水平。

汞沉积通量计算使用平均沉积物累积速率法。Zan等[13]在前期研究中用 210Pbex 和Constant FluxSedimentation(CFS)模型得到巢湖柱芯CL1和CL2的 平 均 沉 积 物 累 积 速 率 分 别 为0.224 g·cm–2 · –1 和0.242 g·cm–2 · –1 [13,20],由此推算沉积物柱芯年代序列。

巢湖流域区域的气象数据从CN05.1数据集中提取,由气候场和距平场分别插值后叠加得到,水平分辨率为0.25°×0.25°[21]。数据标准化和Pearson相关分析使用SPSS18.0软件(SPSS Statistics,IBM Corporation,美国),汞和重金属的浓度、营养素和粒度数据与0.05显著性水平的正态分布一致。

《3. 结果与讨论》

3. 结果与讨论

《3.1. 沉积物汞剖面分布》

3.1. 沉积物汞剖面分布

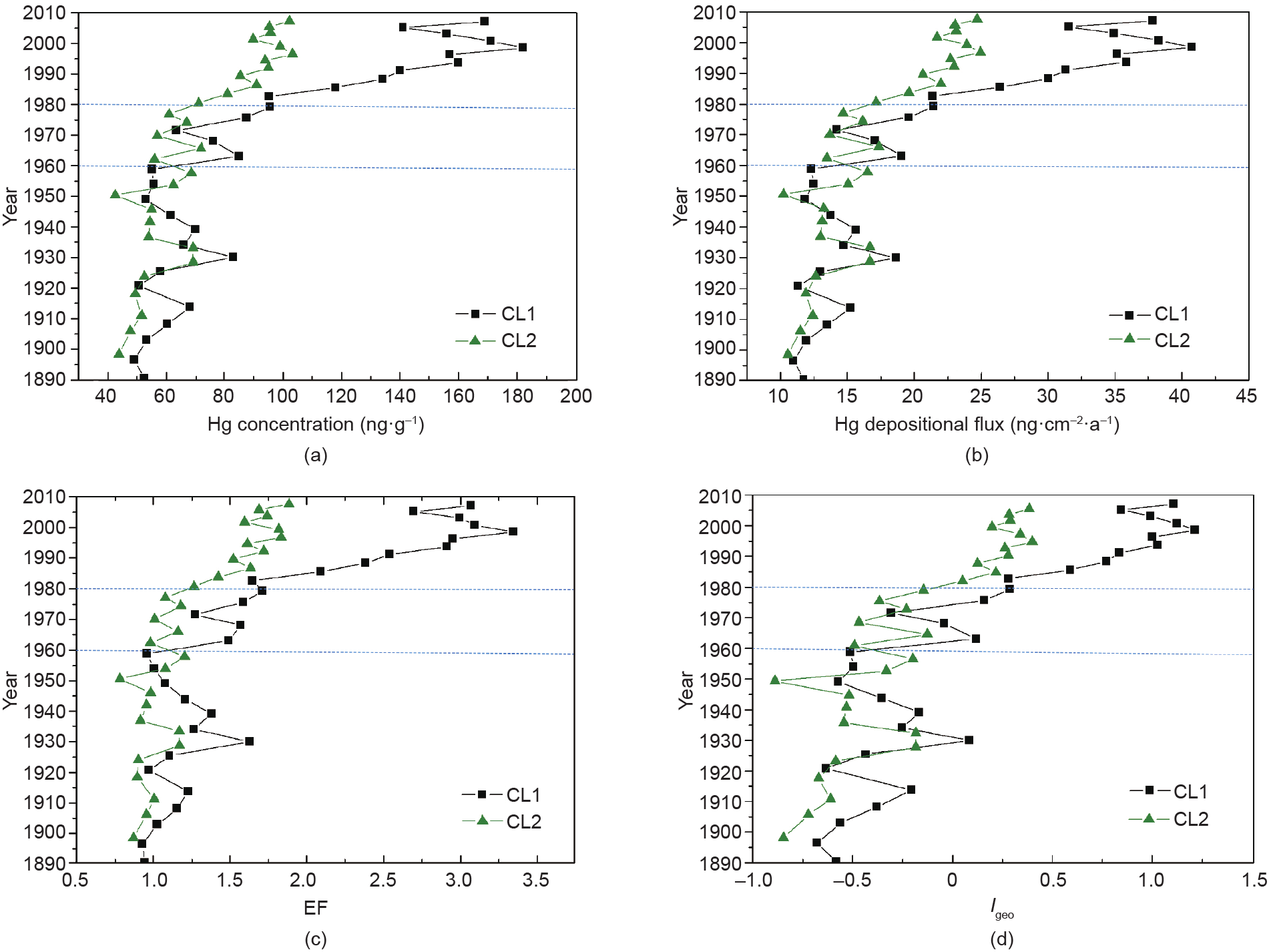

巢湖两个沉积物柱芯汞的浓度趋势相近,CL1和CL2中汞浓度的累积呈现3个不同的阶段[图2(a)]:20世纪60年代之前为相对稳定期,20世纪60—80年代为缓慢增长期,以及20世纪80年代后为快速增长期。

《图2》

图2. (a)巢湖沉积物柱芯汞浓度剖面分布;(b)汞沉积通量的剖面分布;(c)EF的剖面分布;(d)两个柱芯的 的剖面分布。

的剖面分布。

第一阶段,柱芯CL1和CL2汞浓度范围分别为52.4~69.9 ng·g–1 和43.5~68.8 ng·g–1 。根据PIRLA计算得两个柱芯汞的背景浓度差异较小,取两者均值为巢湖沉积物汞的背景浓度,该浓度为(52.29±5.15)ng·g–1。第一阶段巢湖沉积物汞浓度处于背景期,流域主要以传统农业为主,20世纪50年代之前无化肥施用[12],因此两个柱芯的汞浓度没有明显的上升趋势。在20世纪30年代观测到汞的唯一轻微增加可能是由第一次国内革命战争(1924—1927年)或第二次中日战争(1937—1945年)引起的[22,23]。在两个沉积物柱芯中存在的几乎恒定的汞浓度表明,20世纪60年代以前,天然湖泊系统的人类输入影响很小,这与沉积物柱芯的营养、重金属和持久性有机化合物的浓度一致[12–16]。

第二阶段柱芯CL1和CL2的汞浓度从20世纪60年代的76.3 ng·g–1 和71.6 ng·g–1 缓慢上升到20世纪80年代初的95.4 ng·g–1 和80.9 ng·g–1 。20世纪60年代左右汞浓度开始略有增加,恰逢我国首次在巢湖流域移民定居[24]。自1955年以来,流域内化肥广泛使用,森林砍伐和开垦造成了严重的土壤侵蚀,导致湖泊汞输入加剧。第三阶段,汞浓度急剧增加,两个沉积物柱芯从20世纪80年代早期的95.4 ng·g–1 和80.9 ng·g–1 到目前的169.0 ng·g–1 和102.0ng·g–1 。汞排放增加主要是因为工业过程中的煤燃烧和工业废水的排放,尤其改革开放后,经济发展迅速,工业化和城市化进程的加快导致了巨大的能源消耗,以煤作为主要的能源造成了汞排放的增加[23, 25, 26]。

柱芯CL1中的汞浓度远高于柱芯CL2。由于整个流域的大多数人口和工业都集中在安徽省的省会合肥市,导致合肥市包围的西半湖区(CL1)的汞输入量高于巢湖市所在的东半湖区(CL2),因此,农业径流、城市来源和工业来源等人类来源汞,在柱芯CL1产生的影响大于柱芯CL2。表明沉积物柱芯记录的污染趋势通常受到流域城市化程度的显著影响[27]。

《3.2. 汞沉积通量分析》

3.2. 汞沉积通量分析

沉积物柱芯汞积累不仅取决于直接源排放,还取决于沉积速率和沉积物条件[28]。因此,汞沉积通量比汞浓度更有研究意义。使用以下公式计算汞沉积通量(F):

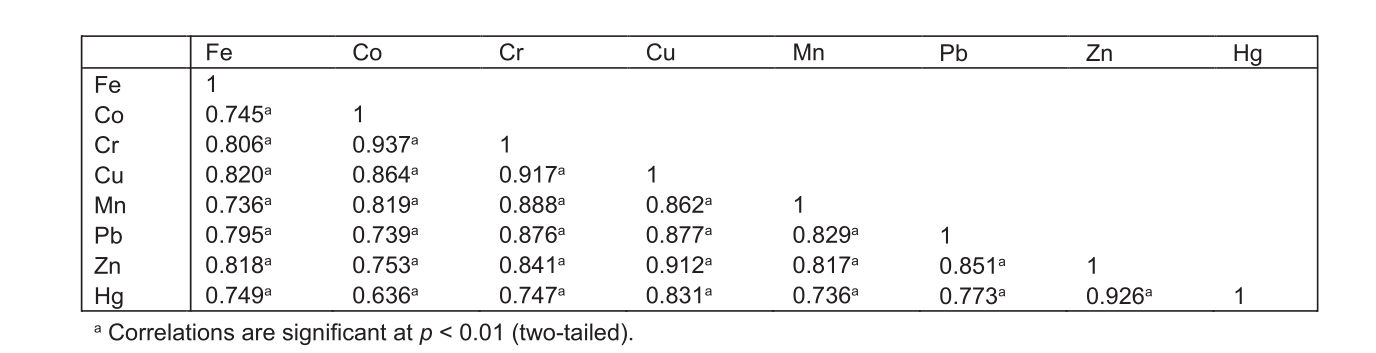

式中, 分别表示剖面i的汞浓度、沉积物干重质量密度和沉降速率。图2(b)中所示的两个柱芯的汞沉积通量与不同阶段相应汞浓度分布相似。在柱芯CL1初期的汞沉积通量较低,其积累呈缓慢而均匀的指数增长[图2(b)]。20世纪60年代之前,汞沉积通量的增长率k相对较低,柱芯CL1和CL2的汞沉积通量增长率分别为0.0348 a–1 和0.0520 a–1(表1)。在20世纪60—80年代之间,柱芯CL1和CL2汞沉积通量增长率为0.3842 a–1 和0.1358 a–1 。在20世纪80年代之后我国开始了快速的工业化进程,汞沉积通量急剧增加,比20世纪60年代前增加了2~3倍(表1)。

分别表示剖面i的汞浓度、沉积物干重质量密度和沉降速率。图2(b)中所示的两个柱芯的汞沉积通量与不同阶段相应汞浓度分布相似。在柱芯CL1初期的汞沉积通量较低,其积累呈缓慢而均匀的指数增长[图2(b)]。20世纪60年代之前,汞沉积通量的增长率k相对较低,柱芯CL1和CL2的汞沉积通量增长率分别为0.0348 a–1 和0.0520 a–1(表1)。在20世纪60—80年代之间,柱芯CL1和CL2汞沉积通量增长率为0.3842 a–1 和0.1358 a–1 。在20世纪80年代之后我国开始了快速的工业化进程,汞沉积通量急剧增加,比20世纪60年代前增加了2~3倍(表1)。

《表1》

表1 不同阶段沉积物柱芯的汞沉积通量

“( )”: mean value of deposition fluxes.

分别计算每个柱芯在3个阶段的汞沉积通量,东部湖区较西部湖区低,这是由于流域经济和工业发展的不平衡,西部地区污染较为严重;20世纪60年代后,柱芯CL1和CL2的汞沉积通量分别占近百年汞沉积总量的69%~74%(表1),进一步证实了巢湖的汞污染主要是由于近60年人类活动投入的加剧。

《3.3. 沉积物汞污染强度》

3.3. 沉积物汞污染强度

在柱芯CL1和CL2中汞的EF值在底部较低(20世纪80年代以前,EF < 1.5),表层较高 (20世纪80年代以后,EF > 1.5),最大值出现在表层 [图2(c)]。根据Haris和Aris[29]的研究,EF值为0.5~1.5,表明该金属可能完全来源于地壳物质的风化和运移,而EF值高于1.5,说明部分来源于人类因素。因此,自20世纪80年代我国改革开放以来,巢湖流域的人类活动使汞的排放量大幅增加。

20世纪80年代以前,除柱芯CL1在1970年( =15 cm)和1936年(

=15 cm)和1936年( =23 cm)两点外[图2(d)],柱芯CL1和CL2的

=23 cm)两点外[图2(d)],柱芯CL1和CL2的 指数均低于0,处于无污染状态。20世纪80年代以后,柱芯CL2的

指数均低于0,处于无污染状态。20世纪80年代以后,柱芯CL2的 为0 ~ 0.5,说明沉积物出现一定程度汞污染。20世纪80年代以来,柱芯CL1的

为0 ~ 0.5,说明沉积物出现一定程度汞污染。20世纪80年代以来,柱芯CL1的 迅速上升,并在1990年达到1以上,反映已达到一定污染水平。地累积指数的结果表明,巢湖汞污染虽然是轻度水平,但污染趋势明显。

迅速上升,并在1990年达到1以上,反映已达到一定污染水平。地累积指数的结果表明,巢湖汞污染虽然是轻度水平,但污染趋势明显。

我国的人为汞排放源可分为燃料燃烧、含汞产品的生产过程(如医疗产品、荧光灯、电池等),以及汞的开采和冶炼。大气中大部分汞来自无意识排放源,包括3个主要行业:由于煤炭产量大、汞含量高、卤素低等原因,使得煤炭工业成为大气中汞排放的主要来源[25,26];有色金属冶炼过程(如锌、铅和铜冶炼)中矿石含有的汞会通过大气排放[30];水泥工业是大气中汞排放的主要来源。我国是世界上最大的水泥生产国,占全球水泥产量的80%,汞既与石灰石原料有关,又与其煤燃料有关[31]。根据《安徽统计年鉴—2016》[32],煤炭开采、有色金属冶炼、水泥生产等行业近10年来持续发展,燃煤能源生产行业也被认为是亚洲汞排放的主要贡献[31,33]。

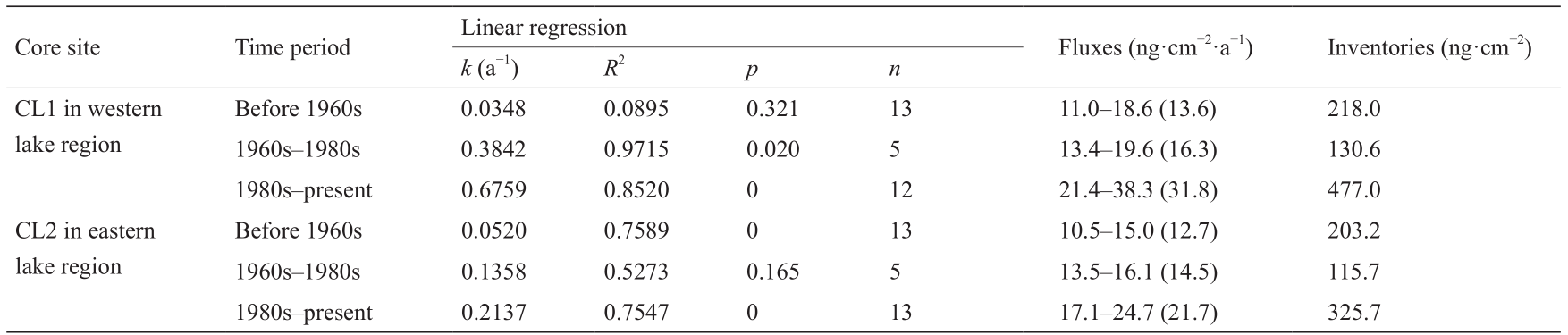

虽然人类活动,尤其是化石燃料燃烧,造成了汞的大量大气排放,但大气沉降可能并不是巢湖沉积物中汞的主要来源。多种金属与汞呈显著正相关关系(图3、图4),表明它们具有相同或相似的人为源。工业排放与湖泊水污染紧密相关,例如:火力发电、有色金属冶炼、轧钢加工业在生产过程中会产生不同浓度的重金属废水和气溶胶[14]。工业废水排放可能是巢湖重金属污染最重要的直接污染源[15]。

《图3》

图3. 巢湖柱芯CL1和CL2的沉积物汞和其他金属的Pearson相关矩阵。

《图4》

图4. (a)柱芯CL1中营养物质和重金属的剖面分布和(b)柱芯CL2中营养物质和重金属的剖面分布。

《3.4. 汞沉积的影响因素》

3.4. 汞沉积的影响因素

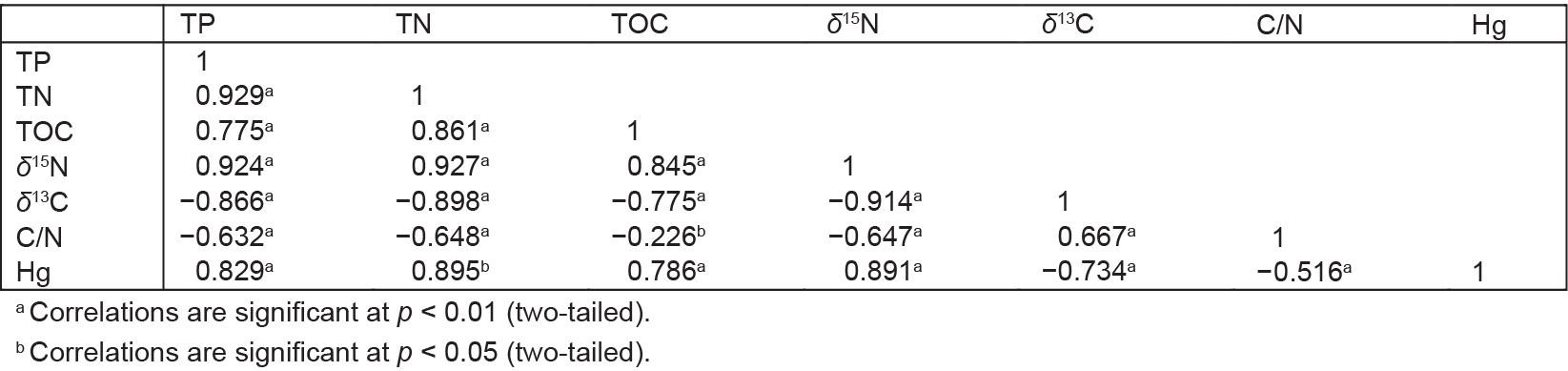

柱芯CL1和CL2沉积物营养物质与汞呈显著相关(P<0.01)。TN、δ15N、TP、TOC和汞在两个柱芯中都呈极显著正相关(图5,P = 0.000),而δ13C和碳氮比(C/N)与汞呈负相关。20世纪70年代以来,巢湖流域有大量的工业、农业和生活污水排入水体,导致营养负荷增加[12]。例如,安徽省的氮肥和磷肥在20世纪80年代使用增加,施用量高达750 kg·hm–2 ,并且持续增长[34]。含汞农药和杀菌剂应用广泛,导致集约化农业土壤中汞的含量较高。巢湖流域土壤以高肥力的水稻土为主,对汞有很强的吸附能力[36],被化肥和土壤有机质吸附的汞通过地表径流进入湖泊。此外,在天然水体中的汞易被无机物吸附后沉降,沉积物中所含的磺酰基、胺基、羧基等官能团可与汞结合形成稳定的有机配合物[31,38]。

《图5》

图5. 柱芯CL1和CL2中沉积物营养物质和汞之间的Pearson相关系数。

C/N、δ13C和δ15N等 变 量 可 作 为 沉 积 物 有 机 质(SOM)的代用指标[39],记录湖泊初级生产力的变化[40],湖泊初级生产力的增大导致SOM沉积的增加[41]。有机质对甲基汞具有双重作用[42],通过刺激微生物活性促进汞的甲基化[43,44],同时结合无机汞抑制汞的甲基化,降低甲基化效率[45]。但是不稳定碳源对Hg0 产生影响最大[38,46]。汞的甲基化和脱甲基作用是水相和颗粒相界面的动态过程,因此有机物的数量和种类对汞沉积具有复杂影响。

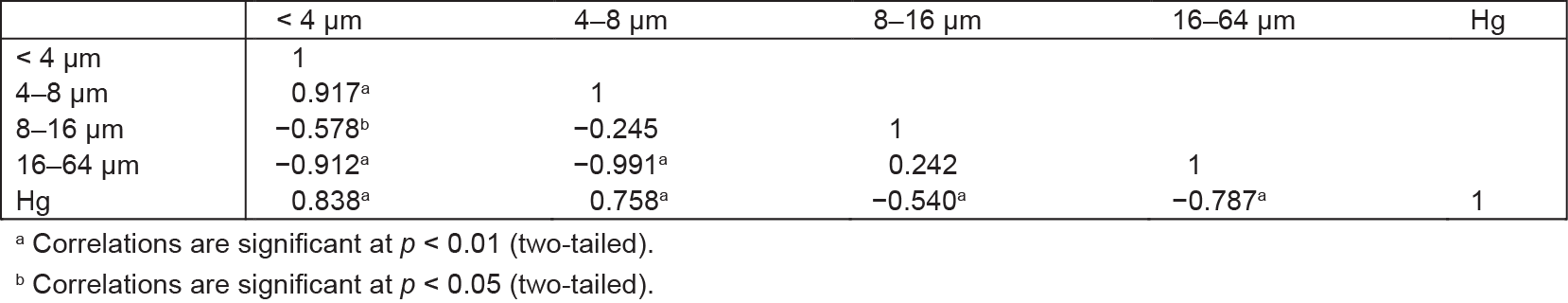

沉积物中各种元素的含量和分布往往与沉积条件的变化密切相关[47]。沉积物粒度提供了水文条件变化的记录,因为水动力强度决定了不同粒度颗粒的输移能力[14]。相关分析表明汞与小颗粒(d < 8 μm)呈正相关,与大颗粒(d > 8 μm)呈负相关(图6)。1963年裕溪河上巢湖坝的修建使巢湖成为受人为调控的半封闭水体,自然换水能力丧失,趋于稳定的水动力条件为细颗粒、有机质和营养物质的沉降创造了良好的沉积环境,有利于汞吸附于颗粒上而沉积。

《图6》

图6. 柱芯CL1和CL2中汞与沉积物粒度分布的相关分析

《3.5. 气候变化对汞沉积的影响》

3.5. 气候变化对汞沉积的影响

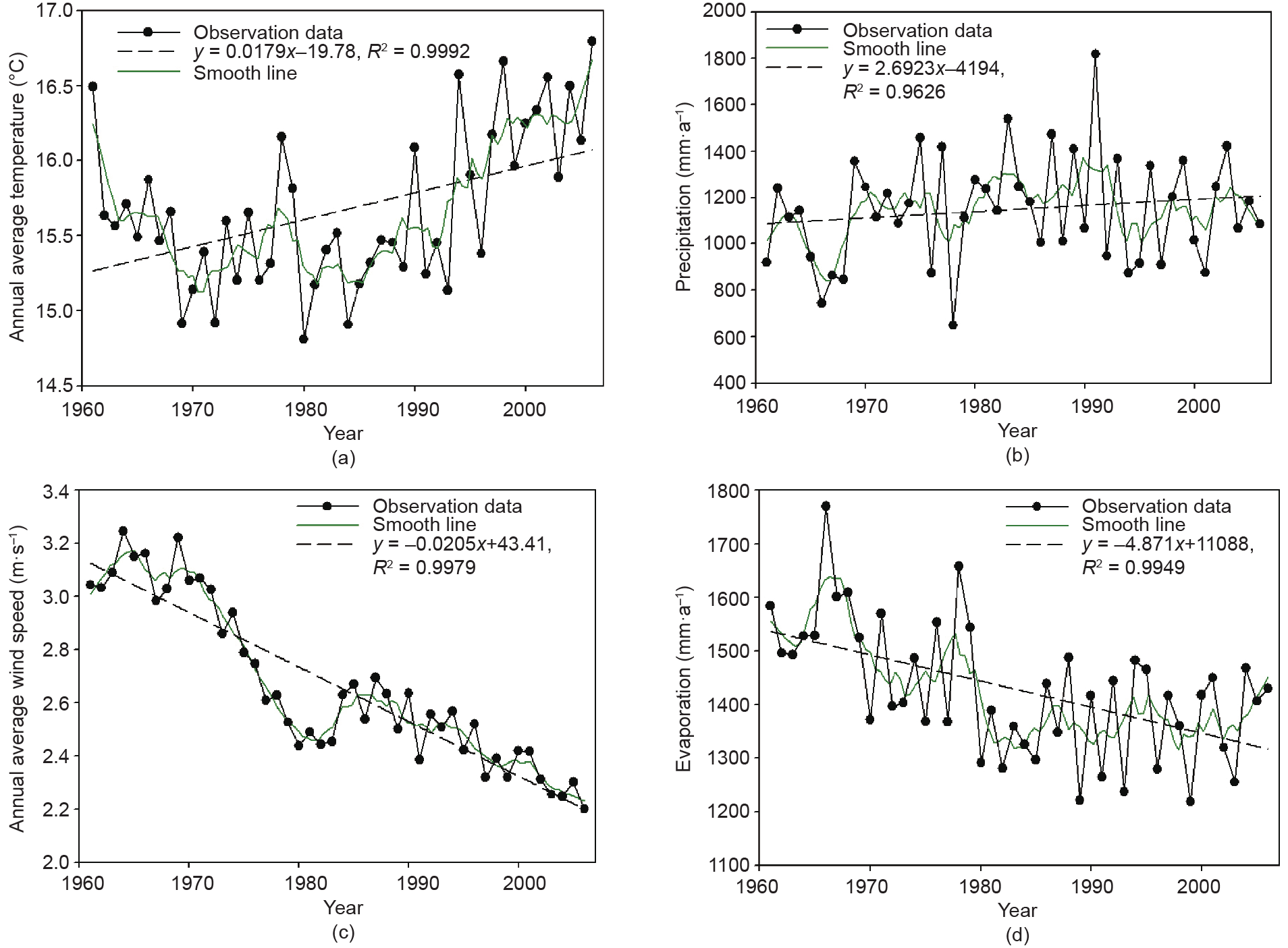

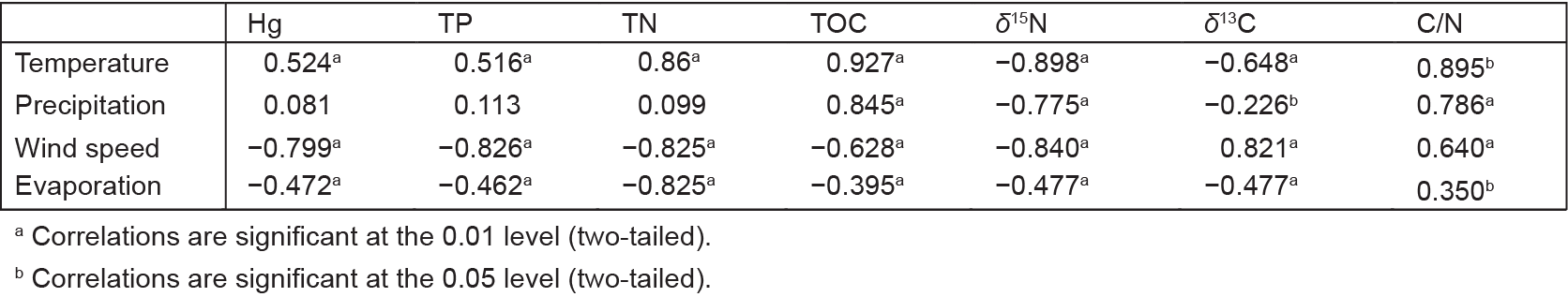

气象因子统计分析表明,1961—2017年,巢湖流域平均气温和年降水量分别增加0.98 ℃和148.1 mm[图7(a)和(b)]。1961—2017年,流域年平均风速和年蒸发量分别下降1.128 m·s–1 和267.9 mm[图7(c)和(d)]。巢湖流域年平均气温的升高[图7(a)]可能与20世纪80年代后工业化、城镇化快速发展导致温室气体排放增加有关,大量研究肯定了气候变暖趋势会对陆地和水生生态系统产生影响[44,48,49]。人类活动导致的汞直接排放称为“一次排放”,而环境温度升高导致汞从地表介质蒸发的过程被称为“二次排放”[50]。相关分析表明,汞与年平均气温呈正相关(图7)。显然,气候变暖有利于汞的再排放,导致汞排放总体增加。此外,许多研究记录了世界各地水环境中水温呈上升趋势[51,52],并因此影响了生态系统的生物、化学和物理过程[53,54]。因此,气温升高导致水温升高,这可能对汞的转化和沉积产生影响。

《图7》

图7. 1961—2016年巢湖流域气象因子的变化。

降水与汞沉积之间并没有显著相关性(图8),其原因在于气象条件变化对汞的迁移转化沉积过程产生协同交互影响。降水强度和降雨频率变化影响土壤侵蚀强度和湖泊汞的陆域输入量[9]。汞的人为源大气排放多以单质汞气体形式存在(超过95%),其余为二价汞化合物,即吸附在颗粒物上的汞[55]。单质汞在大气中的停留时间约为数月至一年,参与了大气长距离传输[56]。风速与汞沉积呈极显著负相关(图8),风速变化通过调节水循环和流速影响汞的迁移和沉积[24]。巢湖流域平均风速的降低,使水动力条件相对稳定,有利于汞的沉积。此外,水体中汞的挥发量随着年蒸发量的减少而减少,也是导致沉积物中汞的沉积增多的原因之一[49]。持续的气候变化会导致降水、温度、风速、风向和蒸发量变化,很可能显著影响汞的迁移转化强度和归趋[49]。

《图8》

图8. 柱芯CL1和CL2 中汞、气象因子和营养物质之间的Pearson相关系数。

《4. 结论》

4. 结论

巢湖沉积物中汞的背景浓度为(52.29±5.15)ng·g–1 ,沉积历史可分为3个阶段:20世纪60年代前、20世纪60—80年代和20世纪80年代至今。20世纪60年代前,没有出现汞的污染富集;20世纪60—80年代,汞沉积缓慢增长;20世纪80年代至今,汞沉积急剧增加。由于全球变暖的影响是多方面的、复杂的,气温升高对汞沉积的作用难以完全分离和量化,因此还需进一步研究。

《5. 致谢》

5. 致谢

本 研 究 是 在 国 家 重 点 研 发 计 划 课 题(2017YFA0605003)、国家自然科学基金重大研究计划培育项目(91751114)支持下完成。

《Compliance with ethics guidelines》

Compliance with ethics guidelines

Hanxiao Zhang, Shouliang Huo, Kevin M. Yeager, Beidou Xi, Jingtian Zhang, and Fengchang Wu declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.

京公网安备 11010502051620号

京公网安备 11010502051620号