《1、 引言》

1、 引言

社会经济发展直接影响环境质量,进而影响人类健康[1‒3]。围绕经济发展、社会包容和环境可持续性,全球可持续发展小组提出了一系列可持续发展目标(SDG)[4]。

我国在过去几十年见证了经济的快速发展和工业化[5]。但既要保持经济高速增长而又不降低环境质量是一个严峻的挑战,导致20世纪末种类繁多的环境污染物被频频检出,且其中一些污染物的浓度相对较高[6‒10]。因此,进入21世纪以来,以减轻各种环境风险为目标的措施得到加强。如我国在国家和地方层面均高度关注并积极采取行动来对抗大气污染[11‒12],其中一系列大气环境保护方面的法律法规得到执行并发挥着重要的作用[11,13]。例如,排放大量苯并[a]芘[一种典型的致癌多环芳烃(PAH)]的蜂巢式焦炉(BCO)于1996年被《中华人民共和国煤炭法》禁止,并于2011年被淘汰[14‒21],相应地,与来自BCO的苯并[a]芘相关的累计额外非职业性肺癌病例从1982年的9290 (±4300)例减少至2015年的3500 (±1500)例[22]。同样由于烹饪用燃料向清洁燃料的快速过渡和转换,在很大范围内我国大气细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、黑碳和汞的暴露浓度显著下降[23‒24]。

土壤环境安全也已被视为21世纪前10~20年国家环境安全的重点领域之一[25]。土壤环境监测技术逐步规范[26],国家和地方土壤调查和监测已陆续开展和完成[27]。国务院于2016年印发《土壤污染防治行动计划》[28],并引起广泛关注。然而,这些全国性措施对表土中重要污染物浓度的影响尚未得到很好的量化。

上述改善空气和土壤质量的一些行动,如能源结构调整、烹饪燃料的转型和焦炉的升级,可以减少PAHs的排放[22],PAHs普遍存在于空气、水、土壤和沉积物等环境介质中[29‒31],是全世界关注的重点污染物[32‒34]。由于具有潜在致癌、致畸和致突变作用[31‒37],PAHs被欧盟和美国环境保护署(US EPA)视为优先污染物。由于PAHs具有高疏水性,土壤是PAHs的重要汇[38]。因此,我们推测我国能源结构调整可能会降低土壤中PAHs的含量。

为验证这一假设,我们利用文献计量学方法从Web of Science (WoS)和中国知网(CNKI)两个数据库中收集并整合了过去20年我国表层土壤PAHs的监测数据,以探索我国表层土壤中多环芳烃的时空分布。本文共引用了326篇有效研究,对1704个采样点的信息进行了整理,分析了我国土壤多环芳烃的空间分布和组成,探讨了区域人均生产总值(GRP)和人口密度等具有代表性的社会经济因素对多环芳烃浓度的影响。随后,分析了一些典型区域(辽宁工业区、京津冀城市群、珠三角城市群)和地理分区土壤中PAHs浓度在过去几十年的变化。此外,通过2008年和2019年土壤重采样研究典型区域北京地区土壤PAHs的变化,分析土壤PAHs浓度和来源变化与国家能源结构调整的关系,研究结果可为下一步能源结构优化提供启示。

《2、 方法》

2、 方法

《2.1 过去20年全国土壤PAHs浓度数据收集》

2.1 过去20年全国土壤PAHs浓度数据收集

在本研究中,采用文献计量学收集全国土壤PAHs浓度的数据。在WoS和CNKI上搜索关键词“China”“Soil”和“PAH”,选择2000—2020年间发表的文献。从文献中获得的目标信息包括采样时间、采样地点、采样点的城-郊-乡分类、采样点的经纬度、采样深度(0~30 cm;详细信息见附录A)、采样点的数量、采样点的土壤类型、土地利用类型以及美国EPA控制的16种优控PAHs的总浓度和每种单体的浓度。最终共获得有效参考文献326篇,收集了1704个采样点的信息,每个采样点的详细信息见附录A中的Dataset S1。

为保证数据的有效性和合理性,需要对检索到的文献数据进行筛选。原则如下:首先,数据要有代表性,例如,为了反映一个地区的总体PAHs浓度水平,应剔除工业区和交通路线附近的严重点源污染数据;其次,数据来源应可靠且具有可比性,PAHs的分析方法应该是权威的或公认的标准化方法[39],包括紫外或荧光高效液相色谱法(HPLC)和气相色谱-质谱法(GC/MS)。

本研究采用两种方法确定采样点坐标:①如果参考资料提供采样点的详细名称和地理坐标,则通过直接获取的方法获得地理坐标;②通过名称反查获得地理坐标[40]。在这种情况下,GPSspg†用于获取采样点的纬度和经度。

《2.2 近10年来北京土壤采样和多环芳烃分析》

2.2 近10年来北京土壤采样和多环芳烃分析

于2008年和2019年在北京采集了土壤样品,采样点远离工厂、企业、主干道等点源,土地利用类型包括城市公园草坪、郊区的农田及农村地区的农田和高山草甸三种土地利用类型,这些采样点尽可能在北京均匀分布。2008年共采集表土样品54个(深度为0~30 cm;详见附录A),其中,农村35个、郊区9个、城市10个,全球定位系统(GPS)用于定位这些采样点。我们于2019年对2008年研究的采样点进行了重复采样,除了同一采样点十年后坐标的一致性外,我们还确保采样点周围的土地利用类型没有变化,最后共采集了108个土壤样品。

土壤样品在室温(约25 °C)下风干,然后通过2 mm筛子去除植物根部和石块。预处理后,使用元素分析仪(Vario El, Elementar Analysensysteme GmbH,德国)分析土壤样品的总有机碳(TOC)和黑碳(BC)[41]。

为了分析美国EPA优控的16种PAHs化合物[萘(Nap)、苊(Acy)、苊(Ace)、芴(Flu)、菲(Phe)、蒽(Ant)、荧蒽(Fla)、芘(Pyr)、苯并[a]蒽(BaA)、茚(Chr)、苯并[b]荧蒽(BbF)、苯并[k]荧蒽(BkF)、苯并[a]芘(BaP)、茚并[1,2,3-cd]芘(Ind)、二苯并[a,h]蒽(DahA)和苯并[g,h,i]苝(BghiP)],如先前研究中所述进行前处理[42‒43],将土壤样品在风干和均质之后称重,加入氘代PAHs(Nap-d8、Ace-d10、Phe-d10、Chr-d12和Pyr-d12)作为回收率指示剂,采用加速溶剂[己烷/二氯甲烷,1:1 (V/V)]萃取。萃取液采用旋转蒸发仪浓缩,然后过氧化铝/二氧化硅柱净化提取并用1:1己烷/二氯甲烷(V/V)洗脱。洗脱液进一步浓缩至最终体积为500 μL,加入内标间三联苯后进行仪器分析。

16种优控PAHs使用Varian 3800 gas chromatography-4000 ion trap mass spectrometry (GC/MS)系统(Varian,USA)进行定量,该系统配备了Varian FactorFourTM高惰性VF-5 ms毛细管柱[30.00 m × 0.25 mm(直径),膜厚0.25 μm] [43]。

16种PAHs内标校正曲线(5~2000 μg·L‒1)的相关系数均大于0.99。土壤中16种PAHs的方法回收率为79.8%~102.0%,分析方法的检测限(LOD)为0.12~0.80 ng·g‒1不等。每批20个样品依次运行程序空白,发现空白样品的PAHs浓度低于检测限。16种PAHs的总浓度表示为Σ16PAHs。非标准化和TOC标准化PAHs浓度分别表示为ng·g‒1干重(dw)和μg·g‒1 TOC。

《2.3 数据处理》

2.3 数据处理

采用单样本K-S检验分析PAHs数据是否符合正态分布,采用Mann-Whitney U检验分析不同组间PAHs浓度是否存在显著差异,检验的显著性水平选择为0.05。对Σ16PAHs浓度与单位地区总产值之间的相关性进行非线性分析。在本研究中,使用Microsoft Office Excel 2016进行数据收集和整理,采用SPSS 20.0统计软件(IBM,美国)进行数据分析,利用地理信息系统软件ArcGIS 10.2(Esri美国)绘制空间分布图,其他绘图工作采用科学绘图和数据分析软件OriginPro 9.1(OriginLab,美国)。

《2.4 PAHs源解析》

2.4 PAHs源解析

PAH单体比率,包括Fla/(Pyr+Fla)和Ant/(Phe+Ant),常用于识别表土中PAHs的来源[44]。根据Yunker等[45]提出的PAH异构体比例原则,Ant/(Phe+Ant)比值小于0.10通常被认为是石油来源,而比值大于0.10表明燃烧源占优势。石油来源的Fla/(Pyr+Fla)比率低于0.40,0.40~0.50之间的比率表明是液体化石燃料(车辆用油和原油)燃烧,而比率大于0.50则表明来源为草、木材或煤燃烧。

《3、 结果与讨论》

3、 结果与讨论

《3.1 中国土壤PAHs的空间分布》

3.1 中国土壤PAHs的空间分布

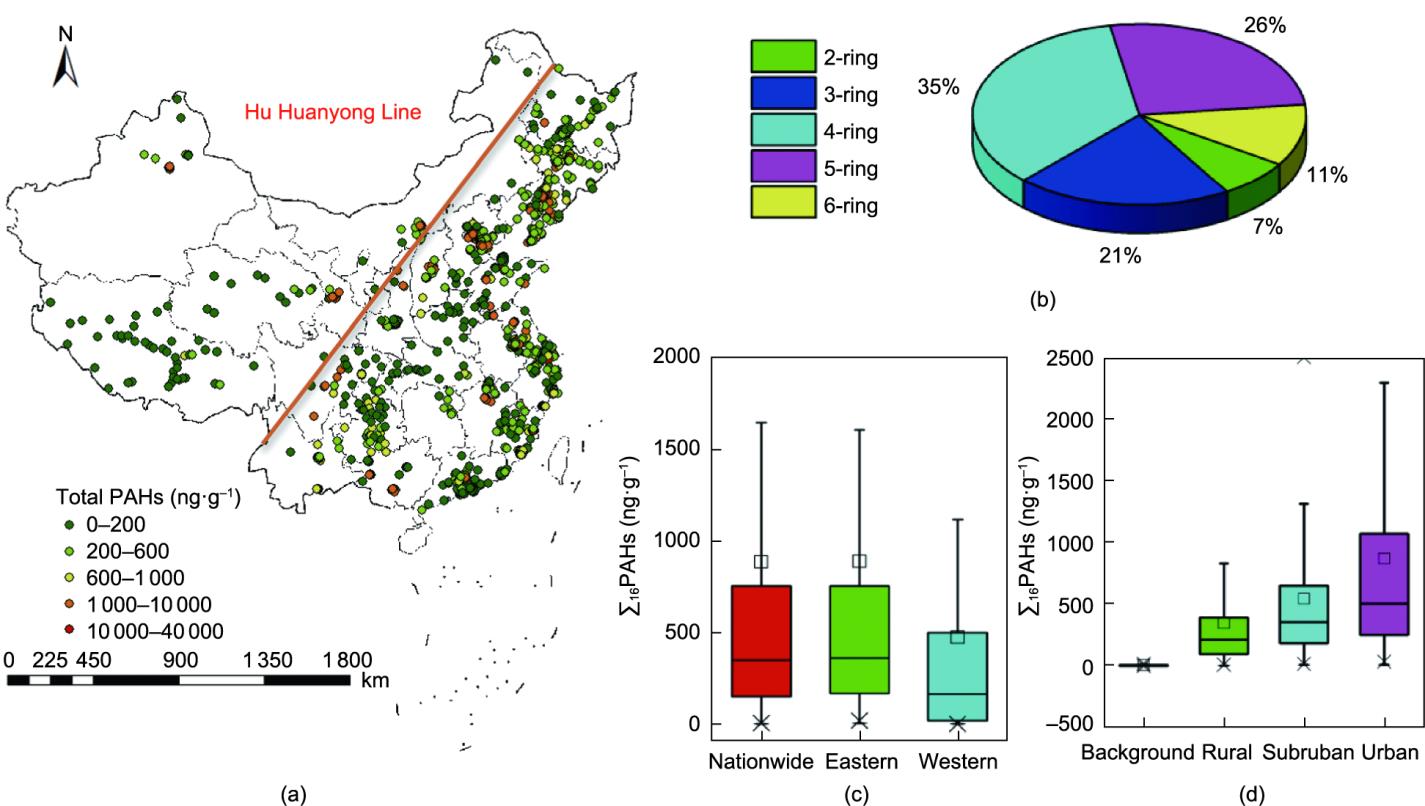

基于2001—2019年全国范围内收集的数据,图1(a)展示了土壤中PAHs的总浓度。正态检验结果表明,不同采样点的总PAHs浓度(Σ16PAHs)服从对数正态分布(α = 0.05)(表S1和表S2;附录A中的图S1和图S2),已有文献报道各种环境介质中的微量污染物大多符合这种分布[46‒47]。因此,PAHs浓度在国家层面以几何平均值和几何标准差表示。根据2001—2019年收集的土壤数据,∑16PAHs几何平均浓度为336 [95%置信区间(CI),219 ~454 ng·g-1 dw (n = 1704)],∑16PAHs算术平均浓度为874 (95% CI,759~990 ng·g-1 dw)。

《图1》

图1 (a)2001—2019年中国土壤中PAHs的空间分布;(b)各PAH单体的组成;(c)不同地理区域的∑16PAHs浓度比较;(d)不同类型采样点的比较。胡焕庸线是我国根据人口和经济发展大致划分为东西两区的地理分界线,每个采样点的详细信息见Dataset S1。

土壤中16种PAHs单体的浓度遵循以下规律:4环>5环>3环>6环>2环PAHs [图1(b)],2~3环、4环、5~6环PAHs分别占PAHs总量的28%、35%和37%,这与我国PAHs的排放曲线不同,其排放相应的比例分别为70%、19%和11% [48]。与PAHs排放曲线相比,高分子量(HMW)PAHs在土壤PAHs组成中的占比更大。这种差异是由不同多环芳烃之间的物理化学性质差异所引起。源头排放的低分子量(LMW)多环芳烃易挥发,在大气中易发生光化学降解,而高分子量多环芳烃多富集于颗粒相中,不易降解[49]。由于表层土壤中超过90%的PAHs负荷来自大气中颗粒物的干湿沉降[50],因此表层土壤中HMW PAHs所占的百分比高于其在PAHs排放曲线上所显示的百分比。

以胡焕庸线划分,中国东部地区高度发达,人口密集,而西部地区欠发达,人口稀少。东部土壤中的Σ16PAHs浓度(算术平均值为889 ng·g‒1;95% CI, 767~1011 ng·g‒1 dw)高于西部土壤(算术平均值为472 ng·g‒1;95% CI, 341~604 ng·g‒1 dw)[图1(c)]。此外,PAHs总浓度在背景点、农村、郊区和城市土壤之间存在显著差异(p < 0.01),其沿城市-郊区-农村梯度下降。城市土壤中PAHs的浓度最高,为861(95% CI, 784~938 ng·g‒1 dw),其次是郊区土壤中的542(95% CI,468~616 ng·g‒1 dw),农村土壤中为362(95% CI, 304~420 ng·g‒1 dw),背景监测点为5.81(95% CI, 4.3~7.3 ng·g‒1 dw)[图1(d)]。

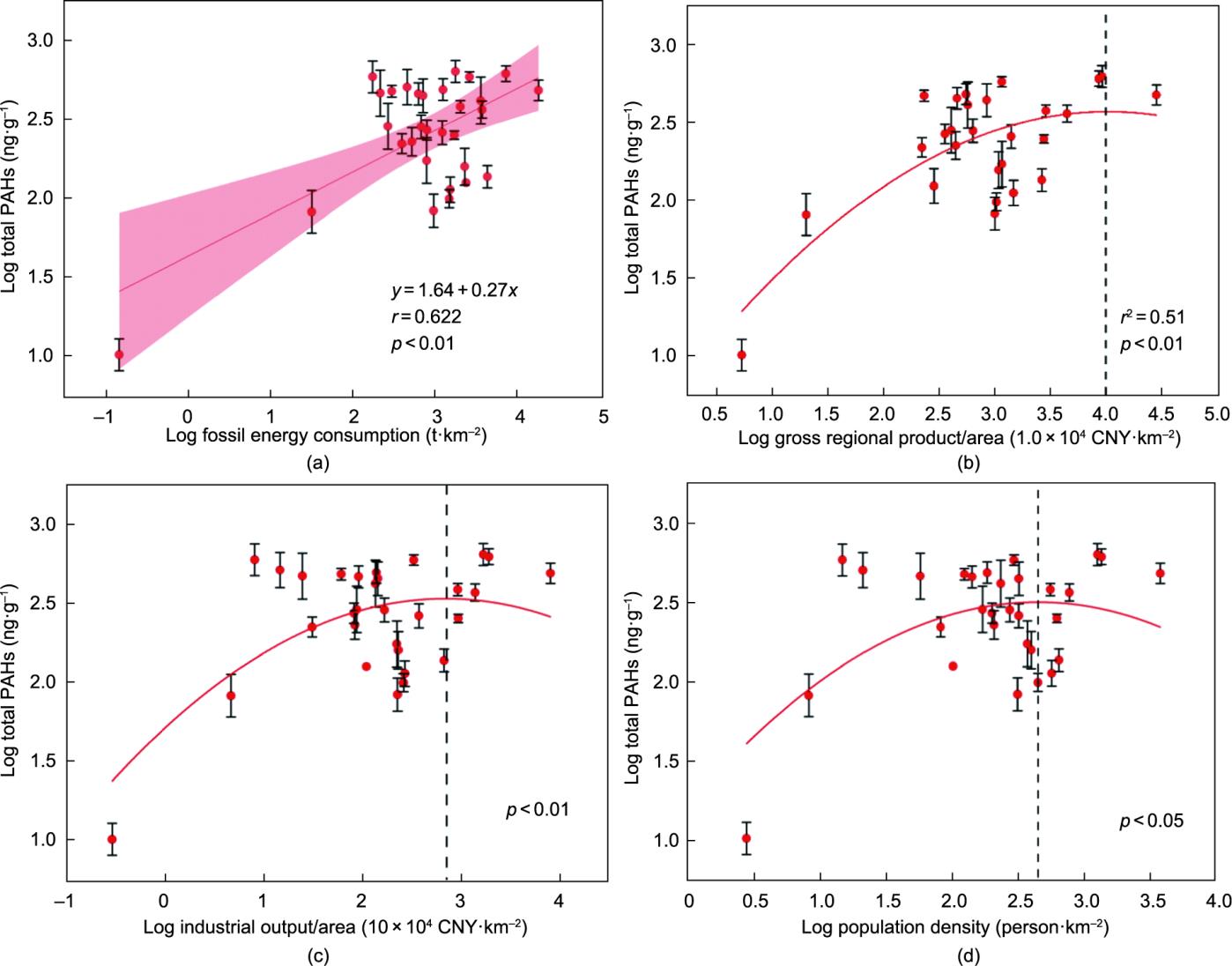

为探讨土壤多环芳烃空间分布格局的驱动因素,分析了土壤多环芳烃积累与社会经济因素的相关性。如图2(a)和附录A中的图S3所示,土壤总PAHs、高分子量PAHs(四到六环)和低分子量PAHs(二到三环)浓度均随着各省市化石能源消费量的增加而增加,表明化石能源消费是控制土壤多环芳烃浓度的主要因素。此外,表层土壤总多环芳烃、高分子量多环芳烃和低分子量多环芳烃浓度均与单位面积地区生产总值(GRP)之间符合开口向下的二次函数(相关系数r2 = 0.51)[图2(b)和图S3]。PAHs浓度首先随着单位面积GRP的增加而增加,但当单位面积GRP达到一定水平时,PAHs浓度趋于平稳。北京和天津位于顶点附近,上海在抛物线顶点的右侧,北京、天津和上海都是非常发达的城市。土壤多环芳烃积累量与各省市单位面积工业产值之间也存在相似的关系[图2(c)]。这样一个开口向下的二次函数表明,随着能源结构调整和能源效率的提高,当经济增长到一定水平时,PAHs的排放量不会随着GRP和工业产值的增加而增加,甚至会减少。

《图2》

图2 ∑16PAHs浓度与单位面积化石能源消耗量(a)、单位面积区域生产总值(GRP)(b)、单位面积工业产出(c)和人口密度(d)之间的相关性。点代表各省实测数据,采用2001—2019年收集的土壤∑16PAHs浓度平均值(点)和标准误(SEs; error bars)进行分析;红线表示拟合结果。

此外,PAHs浓度也随着人口密度的增加而增加,但在人口密度达到一定水平后趋于平稳[图2(d)]。这是因为发达城市或省份具有人口密度高、GRP和工业产值也高的特点。上述结果还表明,土壤多环芳烃浓度受区域人为活动影响较大。也有一些研究表明,在相对较大的研究区域,人口和区域生产总值比TOC更能解释土壤PAHs浓度的区域差异[51‒53]。

《3.2 近20年来全国土壤多环芳烃浓度的变化》

3.2 近20年来全国土壤多环芳烃浓度的变化

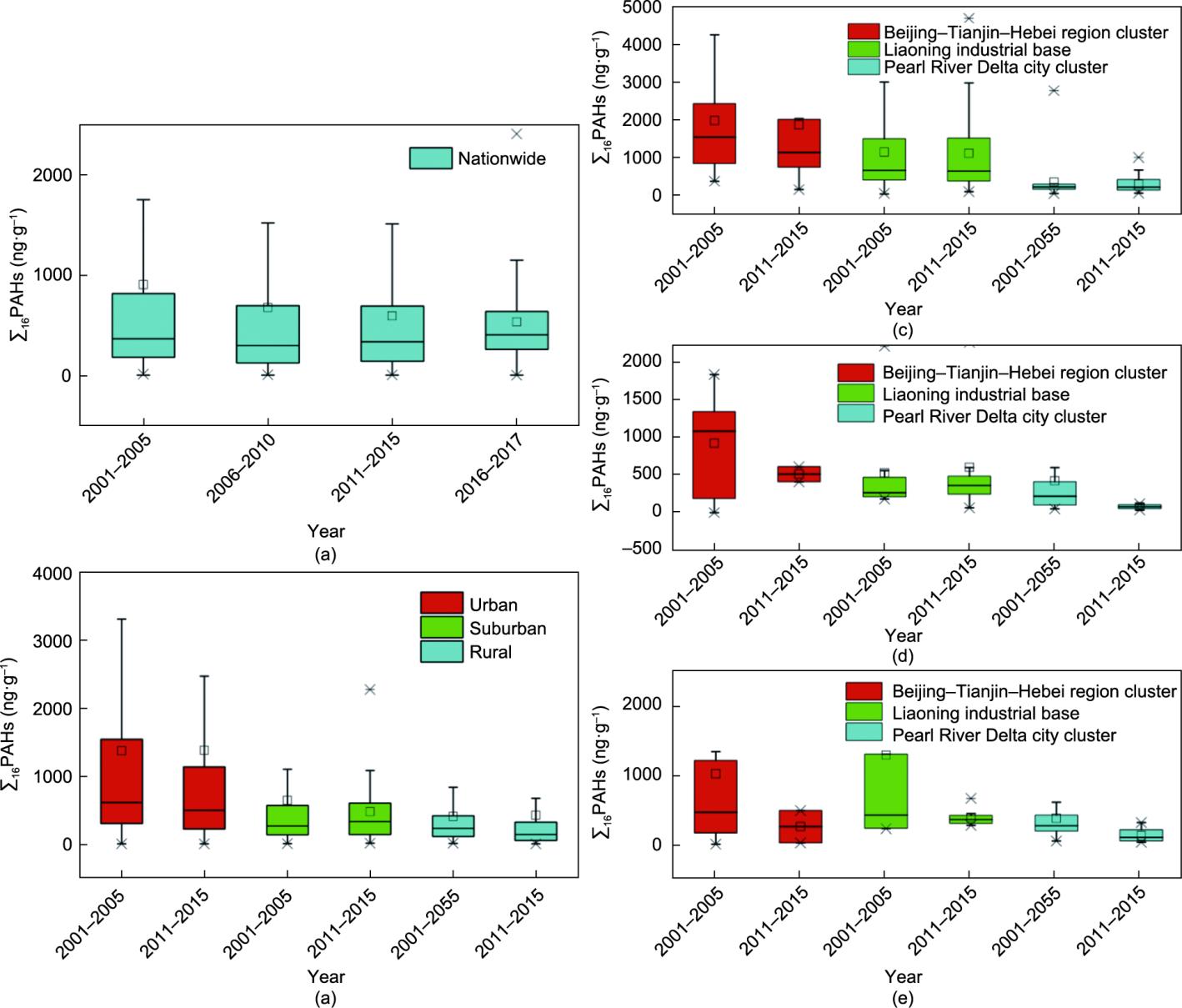

为了研究全国范围内土壤PAHs浓度的变化,根据采样年份将文献收集的数据分为4个时期(2001—2005年、2006—2010年、2011—2015年和2016—2019年),发现表层土壤中Σ16PAHs的平均浓度呈下降趋势,从2001—2005年的905 ng·g‒1 dw下降到2006‒2010年的679 ng·g‒1 dw、2011—2015年的596 ng·g‒1 dw,再到2016—2017年的517 ng·g‒1 dw [图3(a)]。此外,对2001—2005年与2011—2015年间城市、郊区和农村土壤中PAHs浓度的比较发现[图3(b)],城市土壤的PAHs平均浓度从2001—2005年的1372 ng·g‒1 dw下降到2011—2015年的1131 ng·g‒1 dw,郊区土壤的平均浓度从2001—2005年期间的640 ng·g‒1 dw下降到2011—2015年期间的474 ng·g‒1 dw,农村土壤的平均浓度从2001—2005年期间的404 ng·g‒1 dw下降到2011—2015年的345 ng·g‒1 dw。

《图3》

图3 (a)全国土壤PAHs浓度随时间的变化;(b)“2001—2005年”至“2011—2015年”我国城市、郊区和农村土壤PAHs浓度的变化;以及“2001—2005年”至“2011—2015年”我国三个典型区域的城市(c)、郊区(d)和农村(e)表土中PAHs浓度的变化。

此外,本研究选取京津冀城市群、辽宁工业基地和珠三角城市群三个典型区域,研究“2001—2005年”至“2011—2015年”年间城市、郊区和农村表层土壤中PAHs浓度的变化[图3(c)~(e)]。这三个地区的采样点在这两个时间段上基本实现了地理上的重合[城市(附录A中的图S4)、郊区(附录A中的图S5)和农村样本(附录A中的图S6)]。结果表明,京津冀城市群表层土壤中的Σ16PAHs浓度从2001—2005年的1527 ng·g‒1 dw下降到2011—2015年的1206 ng·g‒1 dw,在辽宁工业基地的农村地区也观察到了相同的变化,其中,2001—2005年珠三角城市群郊区和农村土壤中Σ16PAHs的浓度明显高于2011—2015年(p < 0.01)。然而,从2001—2005年至2011—2015年,辽宁工业基地郊区和珠三角城市群城区的PAHs浓度略有上升。

《3.3 近20年来全国土壤PAHs浓度变化的原因》

3.3 近20年来全国土壤PAHs浓度变化的原因

多环芳烃的输入和输出平衡控制着土壤中多环芳烃的浓度。如果没有点源污染,大气沉降是土壤中PAHs的主要输入途径[43]。土壤PAHs的输出途径包括挥发、降解、植被吸收和淋溶等过程[54‒55],这些途径受气候的影响。因此,气候变化会影响土壤中PAHs的含量。先前的一项研究表明,气候变暖(温度升高2.5 °C)可以加速土壤PAHs的输出过程,并可能使韩国土壤中的单个PAHs浓度平均降低6% [56]。过去20年我国气温仅上升约0.40 °C [57];因此,变暖对土壤PAHs的影响可能不到6%。从2001—2005年(905 ng·g‒1 dw)到2016—2017年(517 ng·g‒1 dw),我国土壤中PAHs的浓度下降约43%(图3),气候变暖对PAHs的影响有限,受能源结构影响的PAHs大气沉降变化是我国土壤PAHs变化的主要原因。

在全国范围内,Ant/(Ant + Phe)比值从2001—2005年期间的0.173(95% CI, 0.147~0.199)增加到2011—2015年期间的0.252(95% CI, 0.219~0.285),而Fla/(Fla + Pyr)比值从0.556(95% CI, 0.542~0.570)略微增加到0.570(95% CI, 0.543~0.596)(附录A中的图S7)。这一结果表明,生物质和燃煤一直是土壤PAHs的主要来源。秸秆和薪柴等生物质燃烧的排放因子低于煤炭,例如,中国农村常用煤中16种PAHs的排放因子(EF)范围为6.25~253 mg·kg‒1 [58],而秸秆和木柴燃烧的总排放因子分别为23.6~142 mg·kg‒1和12.7~86.7 mg·kg‒1 [59]。如附录A中的图S8所示,近几十年来,在全国范围内,煤炭和石油燃烧的能源消耗比例显著下降,而天然气和一次电力等清洁能源的比例一直在上升。相应地,PAHs的排放量大大减少,2007年中国PAHs总排放量估计约为106 000 t [16],但到2016年减少至约32 720 t [60]。因此,我国表层土壤中PAHs的浓度在过去几十年中随着煤炭和石油燃烧能源消耗比例的下降和清洁能源比例的增加而呈现下降趋势(图4)。在部分地区,如上文提到的辽宁工业基地郊区和珠三角城市群城区,土壤PAHs略有增加可能由与区域经济相关能源结构的特殊变化所导致。

《图4》

图4 2001—2019年我国土壤PAHs变化与能源消费结构变化的相关性。(a)土壤PAHs总量与煤炭、石油消费量的相关性;(b)土壤PAHs总量与清洁能源消耗之间的相关性;数据来自中国统计年鉴。

《3.4 近10年北京土壤多环芳烃浓度变化》

3.4 近10年北京土壤多环芳烃浓度变化

为进一步验证近20年来全国范围内土壤PAHs浓度随国家能源结构调整的下降趋势,分别在2008年和2019年对54个北京的采样点进行重复采样[图5(a)]。北京Σ16PAHs平均浓度从2008年的22.7 μg·g-1 TOC(95% CI, 15.1~30.3)显著下降到2019年的10.0 μg·g-1 TOC (95% CI, 6.5~13.5) [p < 0.01,图5(b)],降低约56%。此外,对2008—2019年城市、郊区和农村土壤中PAHs浓度的变化进行分析后发现[图5(c)],在过去10年中,郊区和农村地区的Σ16PAHs平均浓度分别从23.5 μg·g-1 TOC (95% CI, 9.4~37.5)显著下降到10.4 μg·g-1 TOC (95% CI, 2.6~18.3)和从13.1 μg·g-1 TOC (95% CI, 8.0 to 18.1)显著下降到6.1 μg·g-1 TOC (95% CI, 3.5 to 8.7) (p < 0.05);城市地区的Σ16PAHs平均浓度从55.5 μg·g-1 TOC (95% CI, 24.3~86.7)下降到23.1 μg·g-1 TOC (95% CI, 8.4~37.8)。

《图5》

图5 (a)2008年和2019年北京市采样点分布图和北京市(b)以及北京三个典型区域(城市、郊区和农村)(c)TOC归一化PAHs浓度的变化。

《3.5 近十年北京土壤PAHs浓度变化原因》

3.5 近十年北京土壤PAHs浓度变化原因

为了探究北京市土壤多环芳烃来源的变化,对2008年和2019年PAHs特定单体浓度的比值进行了分析。如图S7所示,Fla/(Fla+Pyr)比值从2008年的0.624 (95% CI, 0.586~0.662)下降到2019年的0.532 (95% CI, 0.489~0.575),而Ant/(Ant+Phe)比值从0.178 (95% CI, 0.134~0.223)下降到0.144 (95% CI, 0.103~0.185)。这一结果表明,北京土壤PAHs的主要来源正在从煤/生物质燃烧向石油燃烧转变。

如附录A中的图S9所示,作为消耗最多的能源,北京的煤炭消费量从2008年的75 073.8 t急剧下降到2019年的5008.1 t,同期,焦炭的消费量降至零,这可能是煤炭和生物质燃烧不再是土壤PAHs主要来源的直接原因。在所有消费的油品中,原油和柴油的消费量在2010年后出现波动和下降;汽油、煤油消费量逐年增加;燃料油消费量下降,总消费量最低。但油类消费量的降低程度不如煤炭高,这也是北京土壤中多环芳烃来源正在从燃煤/生物质燃烧转向石油燃烧的原因之一。总的来说,煤炭和部分石油消费量的急剧下降以及电力和天然气等清洁能源消费量的增加,导致过去10年北京表层土壤中PAHs浓度下降。与多环芳烃相似,黑碳也能通过煤、油等的燃烧产生。近10年来北京土壤中黑碳含量的变化趋势与Σ16PAHs相同,如图6所示,在过去10年中,城市、郊区和农村地区土壤中的黑碳含量有所下降。这进一步说明燃烧源的减少导致北京表层土壤中PAHs浓度的降低。由于北京在政策引导下率先进行能源结构的调整,因此北京土壤PAHs的降低幅度(近10年为56%)高于全国的降低幅度(近20年为43%)。

《图6》

图6 2008年和2019年北京市城区、郊区和农村表土黑碳(BC)浓度的变化。

《3.6 对我国土壤环境质量改善的启示》

3.6 对我国土壤环境质量改善的启示

由于不同时间的采样可能会受到多环芳烃浓度空间差异的显著影响,因此除了PAHs分析方法外,采样也可能影响土壤PAHs的测定浓度。但我们通过核查采样点的经纬度坐标和土地利用类型,以使不同采样时间的采样点位置尽可能一致,且不同样品的多环芳烃分析方法具有可比性,这样所得到的结果尽可能降低了由不同时间采样和样品分析带来的不确定性。结果表明,无论是对于大的地理区域(如全国、城市、郊区、农村)还是小的典型区域(如京津冀城市群、辽宁工业基地、珠江三角洲城市群和北京),表层土壤中的PAHs浓度在过去几十年均普遍呈下降趋势。结合过去几十年土壤PAHs的源解析和能源消耗构成的变化分析,本研究论证了土壤PAHs浓度对我国能源结构调整的响应。

也有研究报道我国其他环境介质中的PAHs浓度亦呈下降趋势。例如,我国城市污泥中PAHs的浓度呈下降趋势,从1998—2000年的15700 ng·g-1 dw下降到2011—2012年的3000 ng·g-1 dw [61]。此外,从20世纪80年代后期到2007年,黄海和南海沉积物岩心中观测到的Σ16PAHs浓度呈下降趋势[62]。根据这些证据和本文的研究结果,可以推断由于我国能源结构的调整,PAHs的排放量正在下降,使环境中的PAHs浓度呈下降趋势。未来可进一步研究能源结构调整对环境质量和碳排放的影响。此外,还有许多其他污染物,特别是一些新污染物,它们与能源结构的关系不如多环芳烃紧密,今后应进一步研究如何减轻这些化合物的环境污染。

京公网安备 11010502051620号

京公网安备 11010502051620号