《1、 引言》

1、 引言

过去几十年中国经济的快速增长基本依赖于化石燃料的使用,造成了大量的二氧化碳(CO2)和空气污染物排放[1]。2007年,中国超过美国成为全球最大的CO2排放国,贡献了全球碳排放总量的28.8% [2]。中国承诺在2030年之前实现碳达峰,在2060年左右实现碳中和,这需要中国在2030—2060年期间平均每年减少3.3 Mt CO2排放量[3]。尽管从2013年《大气污染防治行动计划》(简称“行动计划”)颁布以来,中国空气质量有了显著的提高,然而,2019年在全国337个地级以上城市中,仍有180个城市的PM2.5(空气动力学直径不大于2.5 μm的主要颗粒物)年平均浓度仍超过国家标准(35 μg·m-3)[4]。对于中国所有城市到2035年实现美丽中国目标所要求的空气质量标准(35 μg·m-3)仍存在巨大挑战,更不用说世界卫生组织要求的空气质量标准(5 μg·m-3)[5‒6]。当前,气候变化和大气污染问题相互交织,寻求协同发展路径具有重要现实意义。

CO2和空气污染物主要来自同一个来源,即燃料燃烧过程,这意味着对其中一种排放物的控制措施可以同时导致另一种排放物的减少,这就是通常所定义的“协同效应”[7]。虽然2013—2017年中国空气质量的改善主要是通过末端控制实现的,但是Zhang等[8]的研究表明,来自能源结构和产业结构调整的协同效应也发挥了不可忽视的作用。他们的研究还指出,未来强化的低碳政策将进一步发挥在中国空气污染防治方面的协同效应,而通过末端控制降低空气污染的潜力将变得有限。Xing等[9]的研究指出在国家自主贡献目标(NDC)下的低碳路径基础上,即使再加上最大程度的末端控制措施,也无法确保到2035年在城市水平完全达到美丽中国目标所要求的空气质量标准。这一研究结果表明,要实现国家空气质量目标,需要来自更强有力碳排放政策的协同效应发挥作用。采用统一的指标全面评估空气污染防治和CO2减排之间的历史协同效应,对于未来选择具有多重环境效益的协同路径至关重要。

以往关于协同效应的研究大多仅单独考虑能源结构变化[10‒22]、能源效率提高[9,23‒32]、产业结构转型[33‒34]和交通结构调整[35‒36]对空气质量的协同效应。Ma等[10]的研究指出风力发电在2006—2010年使得新疆地区SO2、NO

先进技术部署带来的能效提高和产业结构调整产生的协同效应在过往的研究中也得到了评估。Ma等[25]分析了29种能效提高技术在中国钢铁行业产生的协同效应,研究结果表明到2030年,这些技术选择将减少0.11 Mt SO2、0.09 Mt NO

为了解决现有研究框架不一致的问题,研究旨在引入一个新的协同指标,并建立一个综合框架以量化碳减排与空气质量改善及相关公众健康之间的协同效应。基于指数分解分析、空气质量模型和暴露-响应模型相结合的分析框架,本研究评估了中国2006—2010年至2011—2015年的历史协同效应,并研究了协同效应的时间变化。在此基础上,进一步将本文提出的框架应用于省级层面的分析,评估了协同效应在经济发展水平和资源禀赋存在差异的不同省份间的空间差异。研究结果可以为未来协同控制政策的制定提供参考。

《2、 方法和数据》

2、 方法和数据

《2.1 分析框架》

2.1 分析框架

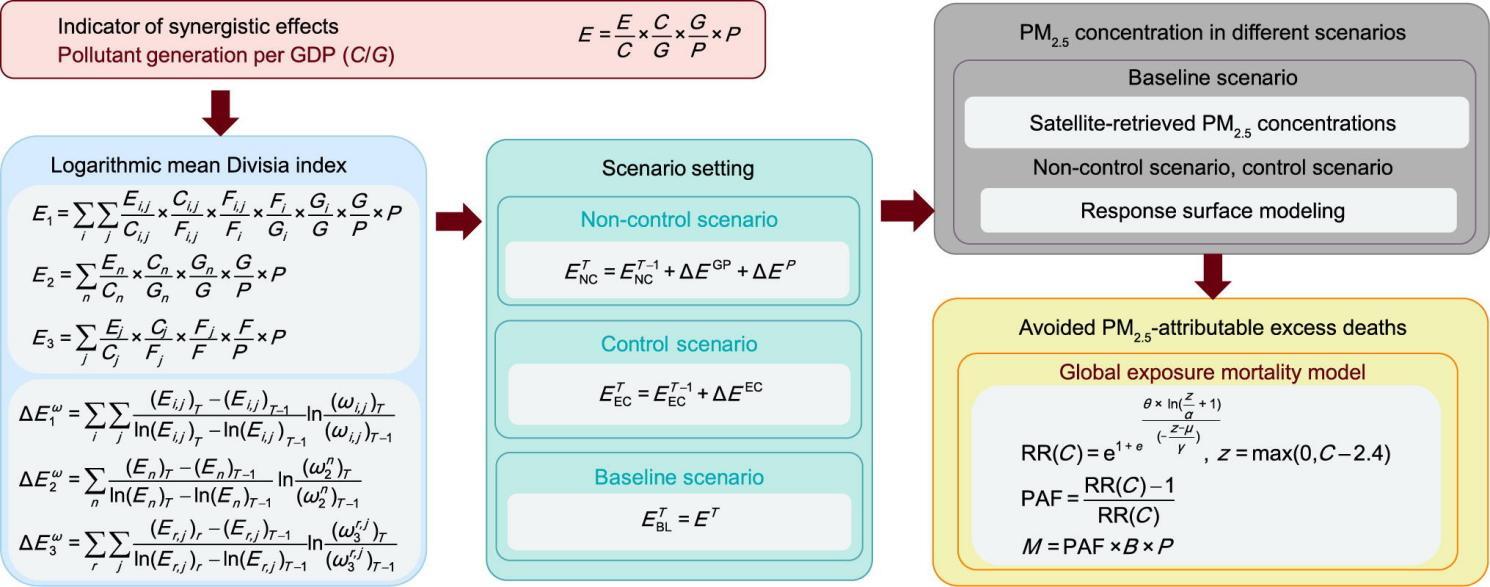

在研究中,引入了一个新的协同指标,定义为单位GDP的污染物产生量,用公式(1)中的C/G表示,用来全面评估协同控制对CO2及大气污染物的减排效应,以区别与末端控制带来的减排效应。基于拓展的Kaya恒等式[37‒38],与生产相关的排放(E)可以分解为:

(1)

式中,C、G和P分别表示污染物产生量、GDP和人口;EC(E/C)和CG(C/G)分别代表末端控制指标和协同控制指标;GP(G/P)和P均为社会经济指标。在本研究中,基于自主构建的综合分析框架(图1)评估了协同效应对减少空气污染物和保护公众健康的效益,该框架耦合了迪氏指数分解分析方法(LMDI)、排放-浓度响应曲面模型(RSM)和全球暴露反应关系模型(GEMM)。LMDI用来评价协同效应对污染物减排的贡献,RSM用于评价协同效应对空气质量改善的影响,GEMM用于评估健康效益。本研究对2005—2015年期间的历史协同效应进行了评估,这段时间涵盖了中国“十一五”和“十二五”两个五年计划。在此期间,我国陆续执行了减少SO2和NO

《图1》

图1 综合分析框架。图中每个参数的说明将在下面的2.2~2.5节中详细介绍。PAF:人群归因系数。

《2.2 LMDI方法》

2.2 LMDI方法

作为指数分解分析方法之一,LMDI已被广泛用于识别能源消耗、CO2和大气污染物排放的关键驱动因素[41‒43]。本文采用此方法来量化末端控制、协同效应和社会经济发展对大气污染物和CO2减排的影响。

根据公式(1),将协同效应进一步分解为多个具体的驱动因素。与生产相关的排放(E1)来自农业、工业燃烧、电力、建筑、交通和服务业六大行业。E1分解如下:

(2)

式中,F表示能源消费量;i和j分别表示排放部门i和能源类型j。本研究中的能源类型包括煤、原油、汽油、柴油、燃料油、天然气和电力,能源消费数据来源于国家能源统计年鉴。如前面提到的公式(1)所述,用EC、CG和GP分别表示末端控制、协同效应和人均GDP。这里,CF、FS、FG、GS为具有协同效应的驱动因素,分别表示能源相关的排放因子(单位能源的污染物产生量)、能源结构(各类型能源消费量占总耗能的比重)、能源强度(单位GDP的能源消费量)和产业结构(各产业占GDP的比重)。

由于一些驱动因素并不适用于所有排放源(例如,能源消费不包含在工业过程排放源中,经济活动不包含在居民消费排放源中),单一的分解公式不足以覆盖所有的排放源,需要使用不同的恒等公式进行分解分析。工业过程源(E2)和居民消费源(E3)的排放可以分解为:

(3)

(4)

式中,n指E2中的排放部门;EP和FP分别代表过程源的排放因子和家庭用能水平。

T-1年与T年之间的总排放变化(ΔE)为各部分排放变化之和,如下所示:

(5)

各部分排放变化以LMDI方法的加法形式表示,即排放变化量为各因子分别引起的变化量之和。以ΔE1为例,排放变化量可以按下面公式进行计算:

(6)

将各驱动因素用ω表示,包括EC、CF、FS、FG、GS、GP和P。

(7)

进一步用

(8)

式中,k表示第k部分排放。如果第k部分排放不受某一因素ω的影响,

协同效应贡献的总排放量变化(

(9)

《2.3 情景设置》

2.3 情景设置

为了量化协同效应,设置了三种情景:无控情景、控制情景和基准情景。无控情景假设自2005年以来没有增加进一步的排放控制措施,排放量随着经济水平和人口的增长而增加。在T年无控情景下的排放量

(10)

控制情景是在无控情景的基础上考虑了额外的末端控制。在T年控制情景下的排放量

(11)

在基准情景中,排放受到实际控制措施的限制。基准情景在控制情景的基础上进一步考虑了额外的协同控制。在T年基准情景下的排放量

(12)

三种不同情景下的排放在基准年2005年相等。

(13)

《2.4 协同效应带来的PM浓度降低》

2.4 协同效应带来的PM浓度降低

基于多尺度空气质量模型(CMAQ)开发的RSM用来模拟基准情景和其他两种情景下PM2.5浓度比,空间分辨率为27 km × 27 km。RSM和CMAQ模型模拟过程的详细描述见附录A。

(14)

(15)

式中,R1和R2分别为基准情景PM2.5浓度相对于其他两种情景的空间变化率;

来自于van Donkelaar等[44]的卫星反演PM2.5浓度(

(16)

将模拟的空间变化率与卫星反演的PM2.5浓度相乘,计算出无控情景(

(17)

(18)

控制情景与无控情景之间的PM2.5浓度差异是由末端控制带来的,而协同效应的贡献体现在基准情景与控制情景之间的PM2.5浓度差异。由末端控制和协同效应带来的PM2.5浓度降低量分别用公式(19)和公式(20)表示:

(19)

(20)

由末端控制(

(21)

(22)

式中,P为总人口;t为地理单位,分辨率为27 km × 27 km。

《2.5 协同效应带来的健康效益》

2.5 协同效应带来的健康效益

基于Burnett等[46]开发的GEMM模型对PM2.5暴露造成的额外死亡进行估算,该模型在以前的研究[8,47]中已被广泛采用。该模型在高污染水平下提供了高可信度的PM2.5暴露-死亡率关系[46],因此应用于对中国的研究。

考虑几乎所有与PM2.5相关的非意外死亡都可归因于非传染性疾病(NCD)和下呼吸道感染(LRI),GEMM模型将由PM2.5引起的额外死亡估计限定在这一疾病亚组,表示为GEMM NCD + LRI。在GEMM NCD + LRI中,对于给定PM2.5浓度C,相对风险(RR)可由公式(23)表示:

(23)

式中,C0是反事实PM2.5浓度,低于这个浓度时不会造成额外的暴露风险。这里,C0为2.4 μg·m-3 [46]。θ、α、μ和ν分别为描述暴露-响应曲线形状的参数。这些参数的具体数值见附录A。

根据GBD项目,网格单元o中由PM2.5暴露导致的死亡数(

(24)

式中,

无控情景下的过早死亡数与基准情景下的过早死亡数之差反映了协同效应和末端控制的综合健康效益。根据现有的研究经验[8,49],假设每一单位浓度降低所避免的过早死亡人数相等。也就是说,无论是末端控制还是协同效应,避免的过早死亡人数与其带来的PM2.5浓度降低量成正比。对于避免的过早死亡人数,在省级层面也进行了计算。

《3、 结果》

3、 结果

《3.1 协同效应的减排作用不断增加》

3.1 协同效应的减排作用不断增加

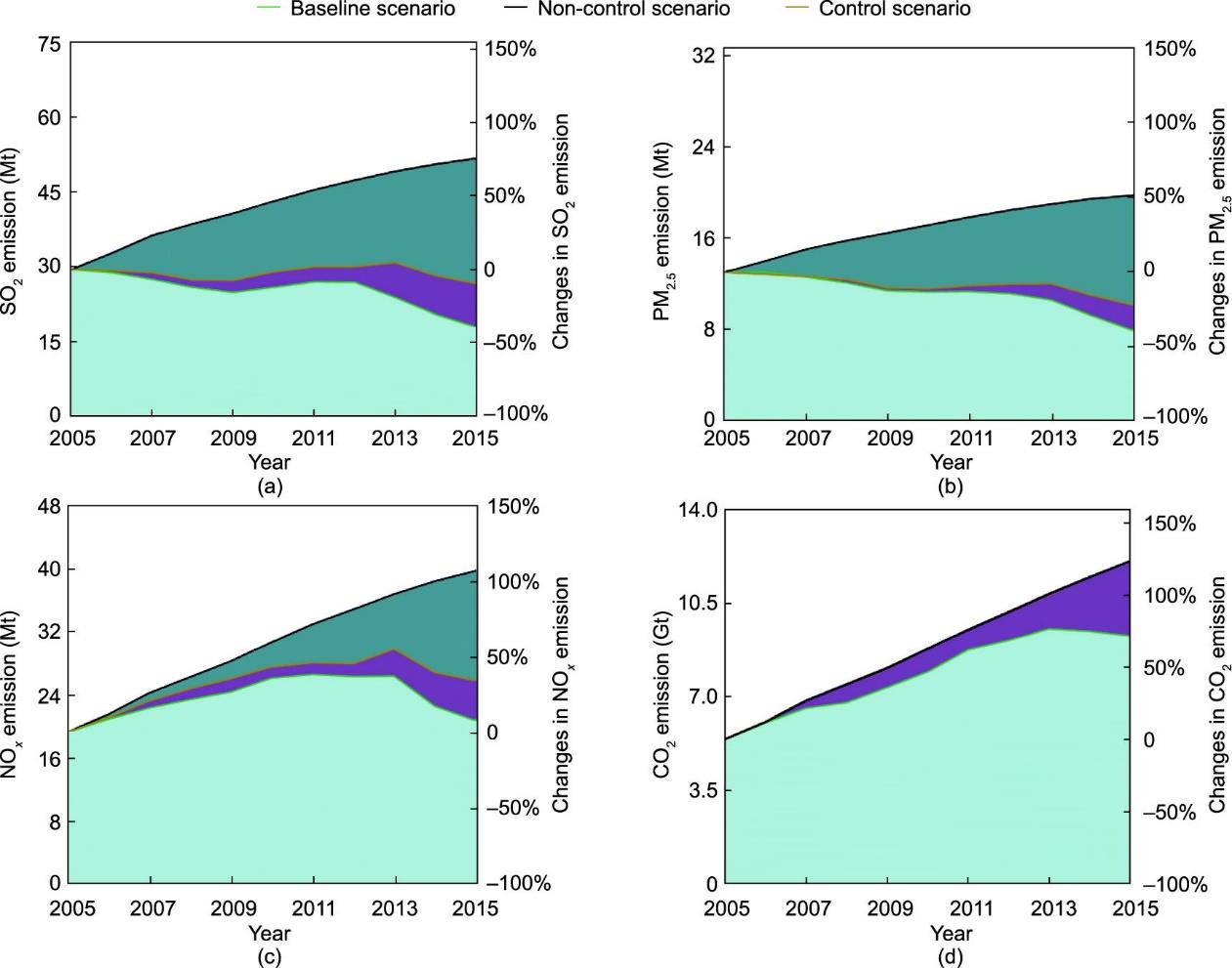

如图2所示,协同效应(紫色区域)对减少大气污染做出了重要贡献,在2005—2015年期间,协同效应所减少的SO2、一次PM2.5、NO

《图2》

图2 2005—2015年不同情景下中国大气污染物和CO2排放量的变化,假设基准年2005年排放变化为0,无控情景与控制情景之间的排放差是受末端控制影响引起的,而控制情景与基准情景之间的排放差是受协同效应影响引起的。(a)SO2;(b)PM2.5;(c)NOx;(d)CO2。

2005—2015年间协同减排效应持续增加,其中在“十二五”期间协同效应产生的减排作用增加更快。从“十一五”到“十二五”时期,协同效应对SO2、一次PM2.5和NO

2005—2015年间协同效应增加主要是由产业结构、能源结构、能源强度和排放因子4个影响因素变化引起的(图3)。最重要的推动因素之一是产业结构的调整,即产业结构从高耗能产业转向服务业和商业。2005—2015年间,重工业的比重下降了6.3%,服务业比重增加了10.7% [52],使得“十一五”期间SO2、一次PM2.5和NO

《图3》

图3 各驱动因素对“十一五”和“十二五”期间中国SO2、PM2.5、NOx和CO2排放变化的贡献。每个柱形的长度反映了每个驱动因素的贡献大小。协同效应对排放变化的贡献等于产业结构、能源结构、能源强度、能源相关的排放因子、过程源排放因子和居民用能水平6个因素贡献的总和。

能源结构调整是应对气候变化的重要举措,《能源发展“十二五”规划》[53]中也强调了这一点。《大气污染防治行动计划》的出台进一步推动了能源结构转型[54]。在2011—2015年期间,非化石燃料的比重增加了2.6%,煤炭的使用量下降了5.2% [55]。更清洁的能源结构有助于减少“十二五”期间的排放,使SO2和NO

能源利用效率的提高反映了能源强度的下降,这主要与技术改进有关[57]。在“十一五”和“十二五”能源强度分别降低20%和16%的目标驱动下,节能技术渗透率显著提高。例如,干熄焦技术在钢铁行业的渗透率在“十一五”时期从不足30%提高到80%以上,低温余热发电技术的渗透率在“十一五”时期从接近零提高到55%,在“十二五”时期进一步提高到70% [58]。能源利用效率提高使得“十一五”期间SO2、一次PM2.5、NO

此外,能源质量得到了显著改善,如低硫煤的使用实现了能源相关的SO2排放因子的下降,使得“十二五”期间SO2排放量减少8.7%。相比之下,能源相关的PM2.5的排放因子略有增加,这是因为2006—2015期间煤炭中的灰分含量有所增加[59],而灰分是形成颗粒物的主要成分。由于能源相关的排放因子增加,“十一五”和“十二五”期间一次PM2.5排放分别增加了1.53%和0.03%。

《3.2 协同效应带来PM浓度降低和健康效益的空间差异》

3.2 协同效应带来PM浓度降低和健康效益的空间差异

协同效应和末端控制对降低年均PM2.5浓度均存在明显的空间差异。除西北地区外,大部分地区PM2.5浓度下降明显[见附录A中的图S3(a)和(b)]。在国家层面,2005—2015年间,协同效应单独使PM2.5浓度下降了15.0%,而近一半的PM2.5浓度(36.8%)降低是通过末端控制实现的。协同效应在北京、上海等城市和浙江、广东等沿海发达省份发挥了更重要的作用,在同期使得PM2.5浓度分别下降了47.6%、33.5%、25.3%和21.1% [见附录A中的图S4(a)]。其中,产业结构调整是拉动经济增长的主要因素。在这些直辖市及省份,工业占比分别下降了9.8%、16.8%、7.4%和5.9%,而服务业和商业占比分别增加了约10.6%、17.3%、9.8%和7.7%(见附录A中的图S5)。在北京,协同效应对PM2.5浓度降低的贡献甚至超过了末端控制(47.6% vs 35.0%)[见附录A中的表S1和图S4(b)]。这一结果反映出尽管FGD和SCR等末端控制设备得到了广泛应用,但是北京的煤炭密集型行业和电厂较少,末端控制的作用有限[60]。

相比之下,在山西、陕西和内蒙古等拥有大量煤炭开采和能源密集型制造业的地区,协同效应对PM2.5浓度降低的贡献相对较小(10%)[见附录A中的图S4(a)]。这些地区仍主要依靠末端控制来降低PM2.5浓度。如附录A中图S4(b)所示,山西、陕西、内蒙古三地协同效应与末端控制的贡献比值分别低至0.21、0.36和0.21。尽管2005—2015年,这些能源密集型地区的协同效应略有增加,但末端控制仍然是减少一次PM2.5和二次PM2.5前体物的主导措施(见附录A中的图S6)。从短期来看,这些地区PM2.5浓度的进一步降低可能仍依赖于转型期间更严格的末端控制。从长远来看,随着经济和能源体系向零碳转型,将不可避免地对这些地区的PM2.5浓度降低产生协同效应。

协同效应在2015年避免了29万例(95%置信区间:0.28~0.30)由PM2.5引起的额外死亡。协同效应带来的健康效益的区域分布大致遵循人口加权PM2.5浓度降低的分布模式[见附录A中的图S4(c)、(d)]。发达地区从协同效应带来的PM2.5浓度降低中受益更多。由于这些地区人口密度高,协同效应对健康的效益被进一步扩大。例如,协同效应帮助上海和北京每100平方公里避免的死亡人数分别为120人和100人,远高于全国平均水平每100平方公里3人的死亡数[见附录A中的图S4(d)]。相比之下,在人口密度低的欠发达地区,健康效益较少。在内蒙古和宁夏,协同效应避免的PM2.5相关的死亡人数均小于每100平方公里1人。随着未来城市化水平的提高,更多的人口将聚集在发达地区。届时协同效应将会对地区公众健康保护产生更大的意义。

《4、 结论和政策建议》

4、 结论和政策建议

本研究在引入新的指标(单位GDP的污染物产生量)定义协同效应的基础上,建立了一个综合分析框架以评估碳减排对空气质量改善和公众健康保护的协同效应。研究结果表明,2005—2015年间,协同效应对SO2、NO

本研究得到的协同效应在空间上存在差异的结论将对中国“十四五”(2021—2025年)期间空气污染防控的三个重点区域(京津冀及其周边地区、长三角和汾渭平原)的未来发展提供重要的政策指导意义。长三角(包括上海、浙江、江苏和安徽)作为中国最发达的地区之一,拥有相对低碳的经济和能源系统,并制定了在2030年全国碳达峰之前实现达峰的目标[61‒62]。在这种情况下,长三角地区现有产业和能源结构进一步脱碳的协同效应将显著推动空气质量的改善。相比之下,主要覆盖了山西和陕西两省的汾渭平原拥有大量的能源密集型产业,目前其PM2.5浓度仍超过国家二级标准[63]。在这种情况下,要在短期内达到空气质量标准,不仅需要更严格的末端控制措施,还需要协同加速经济和能源体系的低碳转型。

长期来看,在碳中和目标驱动下,能源系统的低碳转型将为协同实现空气质量达标起到至关重要的作用。据预测,中国实现碳中和目标需要将非化石能源在一次能源消费中的比重提高到84%,并且煤炭消费占比不超过7% [64]。随着化石燃料燃烧这一重要排放源减少,深刻的能源系统转型产生的协同效应将显著改善空气质量。此外,考虑发达地区是城市化进程中人口迁移的主要目的地[65],如果这些地区率先实现碳中和,将持续享受由于空气质量改善带来的公众健康协同效益。

本研究有一定的局限性。末端控制设备本身消耗能源,因而产生额外的排放。本研究使用的排放清单中没有单独考虑这些排放,这可能会使得末端控制的减排效果被高估。此外,在研究中,在碳减排协同产生的健康效益的估算中仅考虑了与PM2.5暴露相关的额外死亡人数。臭氧污染作为中国的另一种主要空气污染,碳减排可能也会协同带来臭氧污染的减少,这个问题需要在未来做进一步分析。

京公网安备 11010502051620号

京公网安备 11010502051620号